遮音等級とは|D値・T値・L値の違いや性能を高める方法

目次

トレンドワード:遮音等級

「遮音等級」についてピックアップします。隣室の話し声や上下階の足音、屋外の交通音など、生活音のストレスを軽減するには、建物の遮音等級を正しく理解し、適切な対策を取ることが大切です。

本記事では遮音等級の基本からD値・T値・L値の違い、日本建築学会の基準、そして遮音性能を高める方法までをわかりやすく解説します。静かで快適な住空間づくりの参考にしてみてください。

遮音等級とは

遮音等級とは、壁や床、窓などの建築部材が音を遮れるレベルを示した性能指標です。住宅やマンションでは、隣室や上下階の生活音をどれだけ減らせるかを判断する基準になります。

静かで快適な住環境を構築するためには、遮音等級を正しく理解して適切な仕様を選ぶことが重要です。

遮音・防音・吸音の違い

「遮音」「防音」「吸音」は似ていますが、目的と仕組みが異なります。用途や目的に応じて、適切に組み合わせるのが理想的です。

まず「遮音」は“音を通さない”ことで、壁や床を厚くしたり密閉性を高めて音の伝達を防ぐことを指します。そして「防音」は“音を感じにくくする”広い概念で、遮音・吸音・制振などの複合的な対策を含みます。一方で「吸音」は“音の反射を抑える”もので、室内の響きや残響を減らすのが特徴です。

日本建築学会による性能基準

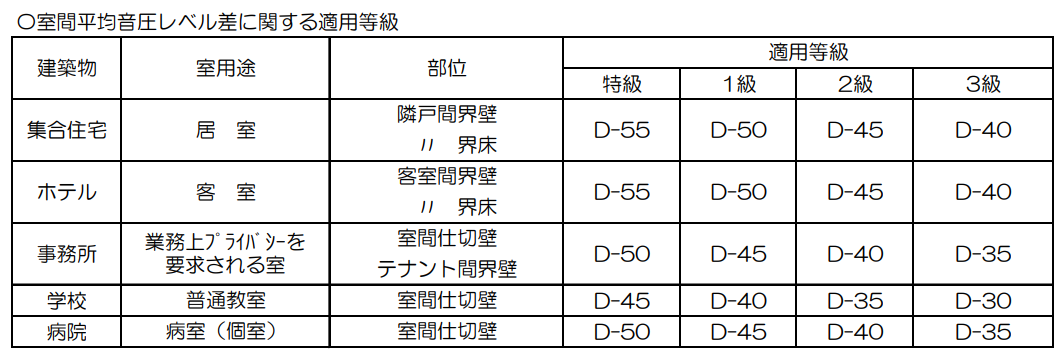

日本建築学会では、遮音性能を客観的に比較できるように基準を定めています。具体的な適用等級は、下表のレベルに分類されています。

| 適用等級 | 遮音性能の水準 | 性能水準の説明 |

|---|---|---|

| 特級 | 遮音性能上とくにすぐれている | 特別に高い性能が要求された場合の性能水準 |

| 1級 | 遮音性能上すぐれている | 建築学会が推奨する好ましい性能水準 |

| 2級 | 遮音性能上標準的である | 一般的な性能水準 |

| 3級 | 遮音性能上やや劣る | やむを得ない場合に許容される性能水準 |

「室間平均音圧レベル差に関する適用等級」では、「D-45」が一般的な住宅の標準的な遮音性能で、「D-55以上」になると高い静音性をもつ住宅レベルとされています。

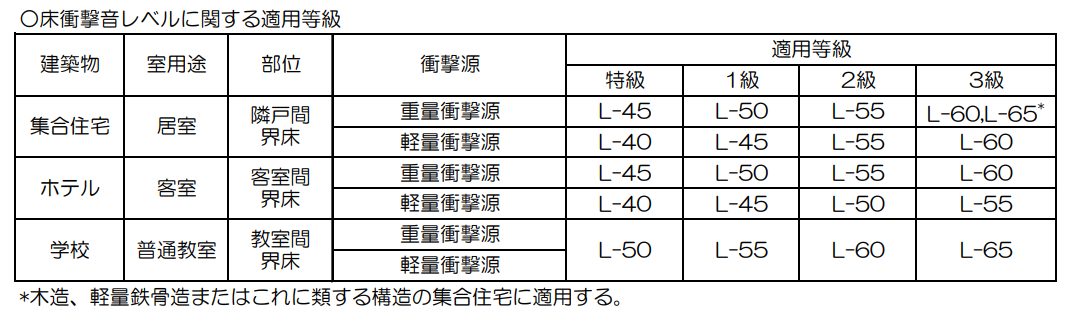

一方で床衝撃音レベルに関する適用等級で用いられている「L値」では、数値が小さいほど遮音性が高いことを意味します。一般的な住宅の標準的な遮音性能としては「L-55」が目安です。

遮音等級の主な指標

ここでは、遮音等級の主な指標について解説します。各数値の見方を知っておくことで、設計や提案にお役立てください。

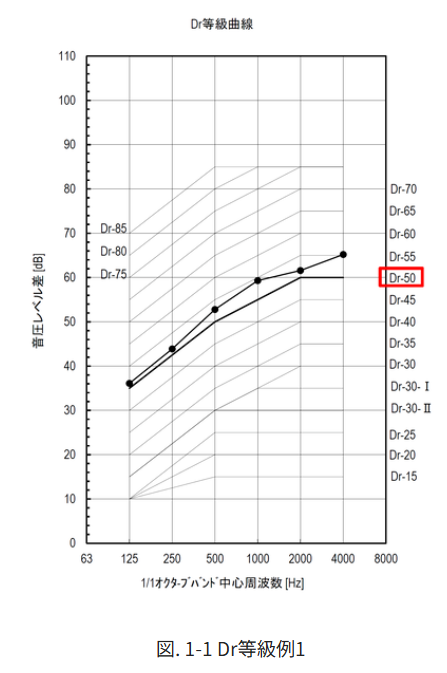

Dr値(D値)

Dr値とは、空気伝搬音を、壁・天井・床・建具などの遮音性能を示す指標です。Dr値が大きいほど遮音性能は高く、例えば Dr-50レベルでは「日常生活で気兼ねなく生活できる」「隣戸をほとんど意識しない」といった程度の静音性が確保されます。

ちなみに従来まで「D値」と表記されていましたが、2000年の JIS改定後は「Dr値」に変更されました。

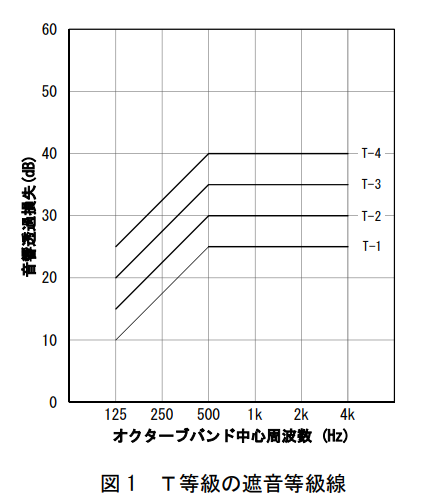

T値

T値は、ドア・サッシといった建具の遮音性能を表す指標です。JIS A 4702 および A 4706 に基づき扉や窓を通る音の透過損失を測定し、複数周波数帯で等級曲線を上回る場合に等級が付与されます(T-1〜 T-4)。

T値は数値が大きいほど遮音性能が高く、たとえば T-4 はかなりの遮音性をもつドア/サッシと評価されます。一般的な建築設計では、ガラスの厚み、複層ガラス、密閉性の高い框(かまち)構造などで遮音性能を上げる対策が併用されます。

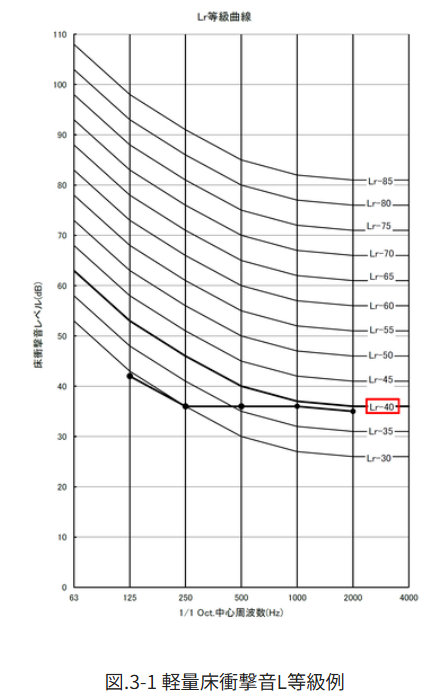

Lr値・ΔL(デルタエル)等級

Lr値は、床の衝撃音(足音・物を落とす音など)に対する遮音性能の指標です。正式には「床衝撃音レベル等級(Lr等級)」で、床に基準衝撃源(軽量・重量)を加えて下階での音圧を測ることで等級を決定されます。

L値では、数値が小さいほど遮音(衝撃音抑制)性能が優れています。さらに近年では床材単体がどれだけ衝撃音を低減するかを示す「ΔL(デルタ L)等級」という指標も用いられています。こちらは逆に、数値が大きいほど低減効果が高いのが特徴です。

遮音性能を高める方法

ここでは、遮音性能を高める方法について解説します。新築やリフォームで積極的に取り入れることで、生活環境を整えましょう。

防音ドア・サッシにする

防音ドアや防音サッシを採用することで、空気を伝わる音(話し声・テレビ音など)の侵入や漏れを大幅に抑えられます。防音ドアは内部に遮音材を挟み、気密性を高めた構造が特徴です。

またサッシにも気密パッキンや複層ガラスを組み合わせることで、隙間音を軽減できます。開口部は音漏れしやすい箇所のため、グレードの高い製品を選ぶことが遮音対策の第一歩です。

床に遮音カーペットを敷く

床に遮音カーペットを敷くことは、手軽で効果的な遮音対策のひとつです。一般的には、LL-45(ΔLL-4)以下の遮音性能の製品がおすすめです。

カーペットの繊維が衝撃音を吸収し、下階への足音や物音の伝わりを緩和します。とくに集合住宅では、厚手のカーペットや防音性能を持つラグを選ぶと効果的です。家具の脚にフェルトを貼るなどの併用で、さらに静かな環境が実現します。

遮音サッシを取り入れる

遮音サッシは、外からの騒音を防ぐために設計された高性能サッシです。一般的なアルミサッシよりも気密性・遮音性が高く、二重構造や樹脂フレーム、複層ガラスを採用したタイプが多くあります。

とくに交通量の多い道路沿いや鉄道近くの住宅では、T値の高いサッシを選ぶことで快適な室内環境を保てます。既存の窓にも内窓を追加する「二重サッシ化」で遮音効果を高めることも可能です。

遮音フローリングにする

遮音フローリングは、床衝撃音を軽減する特殊構造の床材です。裏面にクッション層を設けることで、歩行や物を落とした際の衝撃を吸収し、下階への音の伝達を抑えます。

製品によってはΔL(デルタL)値で性能が示されており、数値が大きいほど遮音効果が高いとされます。集合住宅では、L-45やL-40クラスのフローリングが一般的です。デザイン性と静音性を両立できるため、リフォームにも適しています。

マンションは置床(乾式二重床)工法を選ぶ

マンションの床構造で遮音性を重視する場合は、「置床(乾式二重床)工法」を選ぶのが有効です。これはスラブ(構造床)の上に支持脚を立てて下地パネルを設置する構造で、床下に空気層が生まれるため衝撃音を吸収しやすくなります。

また配線や配管のメンテナンス性も高く、将来的なリフォームにも対応可能です。重量衝撃音や軽量衝撃音の両方を軽減できる優れた床構法です。

まとめ

遮音性能は、建物の構造や素材、開口部の仕様によって大きく変わります。D値やT値、L値といった指標を理解し、設計段階から対策を講じることで、後悔のない静かな住環境を実現できます。

とくにマンションや密集地では、遮音サッシや二重床工法などの採用が効果的です。遮音等級を意識した住まいづくりは、日常の快適さだけでなくプライバシーや暮らしの質の向上にもつながります。