AI建築確認申請とは|流れや必要書類を解説

目次

トレンドワード:AI建築確認申請

「AI建築確認申請」についてピックアップします。建物を建てる際に欠かせないのが「建築確認申請」です。これは建築計画が建築基準法などの法令に適合しているかを事前に確認する手続きで、安全で安心な建物づくりの出発点となります。

2025年よりAIによるチェックツールが導入され、申請の効率化が進む見込みです。本記事では建築確認申請の概要から流れ、必要書類、よくある疑問まで分かりやすく解説します。

建築確認申請とは

建築確認申請とは、建物を建てる前にその計画が建築基準法などの法令に適合しているかを確認する手続きのことを指します。違反建築を防ぎ、安全で安心なまちづくりを実現するための重要な制度です。確認済証の交付を受けることで、初めて着工が可能になります。

2025年改正建築基準法による変更

従来まで「4号特例」により、特定の構造や設備に関する建築確認申請が省略されていました。しかし2025年4月以降は、特例制度が廃止・縮小されています。

これにより、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物の一部」で建築確認申請が必要となります。手間が増えるのは課題ですが、建築物の安全性が向上するというメリットがあります。

4号特例の廃止について詳しくは、下記記事をご覧ください。

建築確認申請の流れ

ここでは、建築確認申請の主な流れについて解説します。

消防同意(対象の場合のみ)

建物の用途や規模によっては、建築確認申請の前に消防機関の「消防同意」が必要です。これは防火設備や避難経路などが消防法令に適合しているかを確認する手続きで、共同住宅・商業施設・病院などの不特定多数が利用する建物が対象となります。

消防署が図面を審査して問題がなければ「同意書」が交付され、建築確認申請が可能になります。

建築確認申請書の提出

建築主または設計者が設計図書・構造計算書・委任状などの必要書類を準備し、所轄行政庁または指定確認検査機関へ提出します。申請内容は建築基準法や関連法規に基づき、敷地・用途・構造・防火規定などが審査され、不備があれば修正対応が求められます。

電子申請にも対応しており、今後はAIによる自動チェック導入で審査の迅速化が進む見込みです。

「建築確認済証」の交付

審査の結果、設計内容が法令に適合していると認められると、「建築確認済証」が交付されます。この確認済証がなければ、原則として建築工事を開始することはできません。

交付された書類は、工事現場の見やすい場所に掲示する義務があります。また工事中に設計変更がある場合は「計画変更確認申請」が必要です。適正な手続きを経ることで、法令違反を未然に防げます。

工事着工

「建築確認済証」の交付後、いよいよ工事を開始できます。着工時には、工事届や標識の掲示が義務付けられています。施工中は、確認申請時の設計内容どおりに工事が行われているかを管理し、設計者・監理者・施工者がそれぞれの役割を果たします。

違反工事と見なされると工事停止命令や是正指導の対象になってしまうため、適正な施工管理が求められます。

中間検査

一定規模以上の建物や自治体が指定する建築物については、「中間検査」が義務付けられています。構造や防火上重要な部分が隠れてしまう前に、確認検査機関が現場を実際に確認します。

検査に合格すると「中間検査合格証」が交付され、工事を続行できます。不合格の場合は、是正後に再検査が実施されます。

完了検査

建物の工事が完了したら、建築主は速やかに完了検査を申請します。確認検査機関が現地調査を行い、建築確認済証の内容どおりに施工されているかを確認する流れです。

合格すれば「検査済証」が交付され、建物を正式に使用できます。検査を受けずに使用を開始すると、違反建築として行政指導や罰則の対象になる場合もあります。

建築確認申請の必要書類

建築確認申請では、必要に応じて書類を提出する必要があります。主な書類は「建築確認申請書」「設計図書(配置図・平面図・立面図など)」「構造計算書」「敷地に関する資料(公図・求積図など)」「委任状(代理申請の場合)」です。

防火・避難設備が必要な建物では「消防同意書」も求められます。書類の内容に不備があると審査が遅れるため、事前確認と正確な記載が重要です。ただし提出する自治体ごとに様式が異なる場合があるため、窓口で確認するようにしましょう。

【参考】東京都|建築確認申請関係様式

国交省|AI建築確認申請図書チェックサービスとは

2025年4月の改正建築基準法の施行により2階建て木造一戸建て住宅などの建築確認手続き等が見直され、設計者等による建築確認申請図書の作成実務も大きく変わりました。

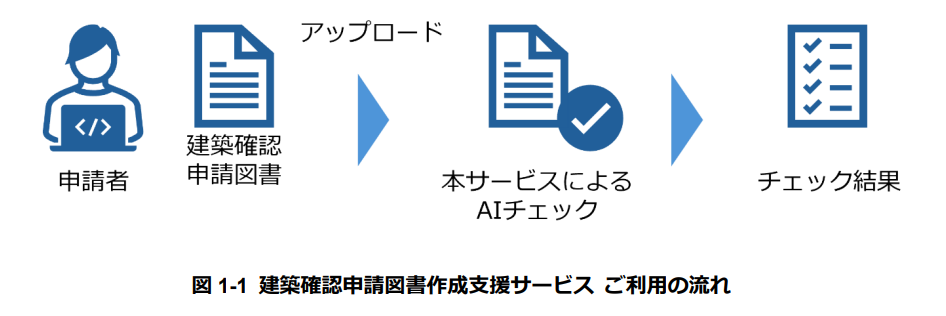

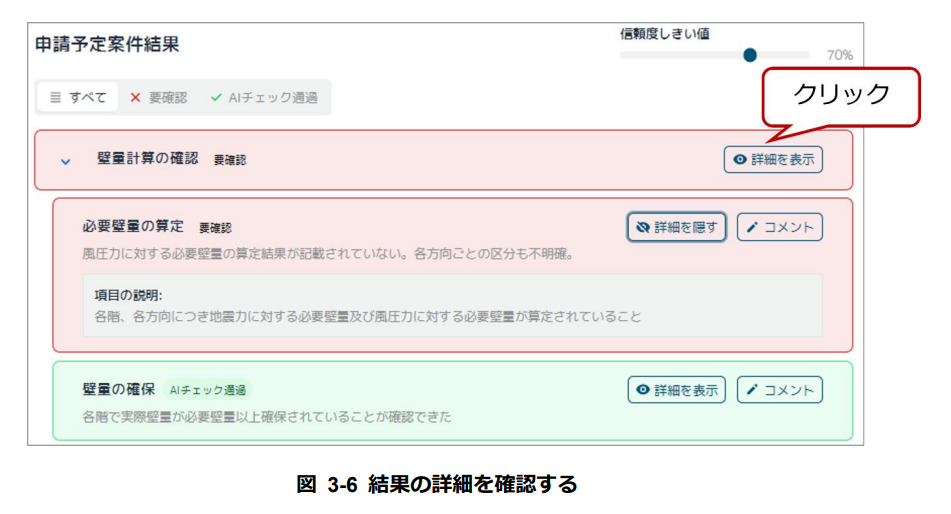

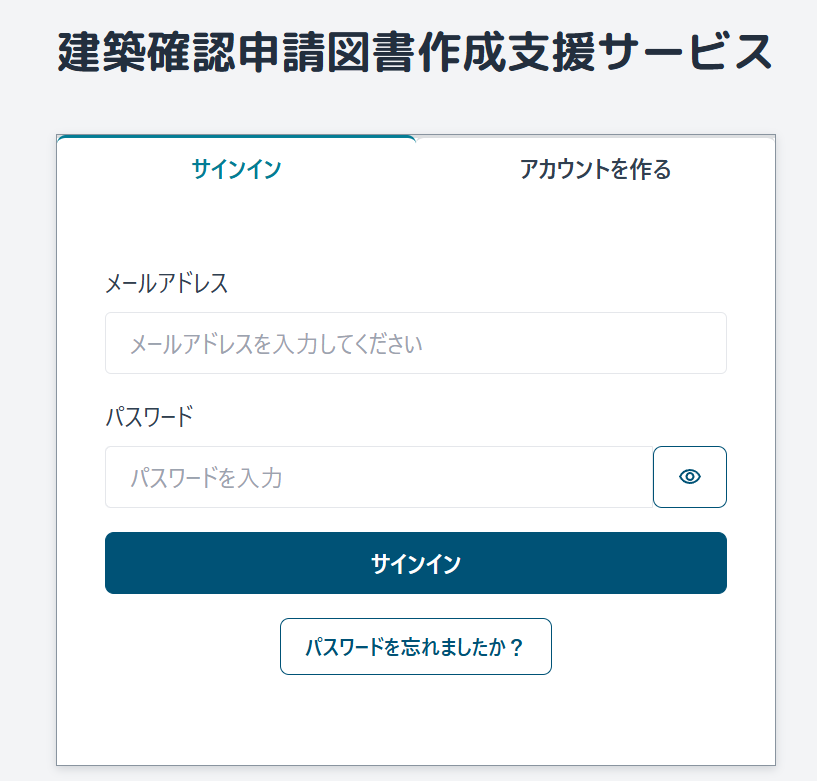

これを受けて、国土交通省では「建築確認申請図書作成支援サービス」の提供を開始しています。具体的には建築確認申請図書の各事項について、AIが記載の有無を評価するものです。

確認申請の前の自己チェックで申請図書の不備を削減し、建築確認審査の円滑化を図ります。建築確認申請図書作成支援サービスの概要は、下記の通りです。

- 実施者:㈶日本建築防災協会

- 対象者:設計者等

- 内容:AIを活用して、2階建て木造一戸建て住宅等の建築物の新築に係る建築確認申請図書に必要な記載 事項の一部の有無を評価するもの。なお、建築基準法令・関係法令への適合性を審査するものではありません。

- 利用料:無料(1アカウントにつき直近24時間で上限5回の回数制限あり)

- 提供期間:令和7年11月10日(月)から令和8年3月9日(月)(予定)まで

システムは随時更新されていますが、システム全体の利用回数が上限に達した場合、サービス終了となることがあるため注意が必要です。

【参考】建築確認申請図書作成支援サービス

建築確認申請でよくある疑問

ここでは、建築確認申請でよくある疑問について解説します。

長期優良住宅は手続きが変わる?

長期優良住宅を建てる場合でも、基本的な建築確認申請の手続きは一般の住宅と同じです。ただし、長期優良住宅の認定を受けるには、別途「認定申請」が必要となります。

認定を受けるためには、工事着工前に所管行政庁へ申請する必要があるため注意しましょう。

【参考】東京都|新築する住宅について長期優良住宅の認定申請をする場合

用途変更や増築でも建築確認申請は必要?

用途変更や増築でも、条件によっては建築確認申請が必要です。例えば住宅を店舗や事務所など別の用途に変更する場合、または10㎡を超える増築を行う場合には申請が求められます。

これは、建物の安全性・防火性能・避難計画などが用途変更後も法令に適合しているか確認することが目的です。規模や用途によっては不要なケースもあるため、事前に自治体や確認検査機関へ相談しましょう。

まとめ

建築確認申請は、法令に適合した建物を安全に建てるための必須手続きです。設計段階から書類準備、審査、検査まで、正しい流れを理解しておくことでスムーズに進められます。

2025年からはAIによる「建築確認申請図書作成支援サービス」も開始したことで、手続きの迅速化・効率化が期待されます。建築主・設計者ともに最新の制度を把握し、適正に申請することが重要です。