建築基準適合判定資格者とは|2025オンライン登録が可能に

目次

トレンドワード:建築基準適合判定資格者

「建築基準適合判定資格者」についてピックアップします。建築分野では法令遵守と安全性の確保がこれまで以上に求められており、建築物が建築基準法に適合しているかを専門的に判定する「建築基準適合判定資格者」の役割は年々重要性を増しています。

2025年には登録申請手続きがオンライン化されることで、注目度が高まっています。そこで本記事では、資格の概要や試験内容、難易度、勉強方法、取得するメリットについて詳しく解説します。

建築基準適合判定資格者検定とは

建築基準適合判定資格者とは、建築物の確認申請において、設計図書が建築基準法等に適合しているかを判定する専門資格者です。確認審査の高度化と適正化を目的に創設され、建築主事や指定確認検査機関での判定業務の際に必要となります。

検定は「一級」と「二級」に区分され、法規や構造、安全性、消防、都市計画など幅広い分野の知識・実務判断力が求められます。建築士資格保有者を主な対象とした高度専門資格であり、実務に直結する内容が特徴です。

試験内容

建築基準適合判定資格者検定の試験内容は「一級建築士の設計に係る建築物が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定への適合を判定するために必要な知識 」です。

試験は「考査A」、「考査B」の2部構成となっています。時間は午前・午後に分かれており、ほぼ丸一日の長時間となります。

受験資格

本検定には「一級」「二級」の区分があり、各受験資格は下表の通りです。

| 一級建築基準適合判定資格者検定 | 一級建築士試験に合格した者 |

| 二級建築基準適合判定資格者検定 | 一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者 |

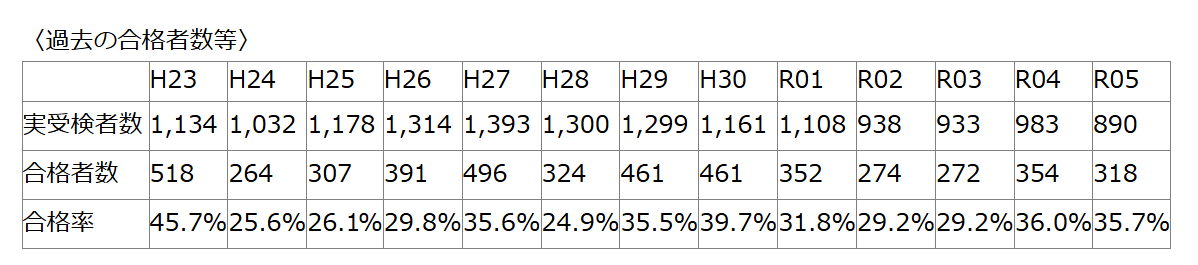

難易度・合格率

建築基準適合判定資格者検定の合格率は30%台で推移しており、難易度は高めです。例えば令和6年度の一級では合格率が約38%、二級では約30%前後となっています。

受験資格を満たす人が限られており実務経験も見られるため、専門性の高い試験と言えます。

勉強方法

対策としては、過去問演習が中心です。まず「考査A」対策として法規条文の線引きと問題を反復し、次に「考査B」で実務的な図面・条件・記述に慣れる必要があります。

独学が主体ですが、模擬試験や講座も提供されています。学習時間としては数百時間を確保するケースが一般的です。

建築基準適合判定資格者のメリット

ここでは、建築基準適合判定資格者を取得するメリットについて解説します。

専門知識が身に付く

建築基準適合判定資格者の学習過程では、建築基準法や消防法、都市計画法、構造安全、避難計画など幅広い法規・実務知識を体系的に習得できます。確認審査の視点から設計図書を読み解く力が求められるため、建築士としての実務判断力が大きく向上するのがメリットです。

また単に法令を覚えるだけではなく、適合性の判断根拠を論理的に整理する力も身に付きます。設計品質の向上にも直結し、専門性の高い技術者としての評価がアップします。

就職・転職に活かせる

建築基準適合判定資格者は、建築主事を置く自治体、民間の指定確認検査機関、構造・設備設計事務所、ゼネコン、デベロッパーなど多くの業界で高く評価される資格です。確認業務ができる人材は常に不足しており、採用優遇や給与条件が上がるケースもあります。

とくに確認検査機関では必須資格として扱われる場合が多く、建築士よりさらに専門性の高い能力証明となります。

キャリアアップにつながる

建築基準適合判定資格者を取得すると、確認審査担当者として業務範囲が広がり、責任あるポジションを任される機会が増えます。自治体の建築行政や確認検査機関での管理職昇進、専門部署への配置などキャリアの選択肢が拡大するのが強みです。

また法適合性の判断能力を証明できるため、クライアントや社内からの信頼向上にも寄与します。独立やコンサルティングとしての活動につながる可能性もあり、将来の収入アップも期待できます。

2025建築基準適合判定資格者等の登録がオンライン化!

2025年12月より、建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の国土交通大臣の登録申請等がオンライン化します。

これにより登録又は登録証の訂正若しくは再交付に係る作業時間が短縮されること等を踏まえ、登録手数料も減額されます。

オンライン申請の流れ

これまでは、登録申請時には各都道府県に郵送または持参が必要でした。しかし2025年12月以降は、マイナポータルを用いたオンライン申請によって、建築基準適合判定資格者登録申請書の提出が可能となります。

マイナポータルは24時間365日いつでも利用可能なので、時間や場所を問わず申請手続きができます。 窓口への申請書の持参や郵送手続きが不要で、手間を大幅に減らせるのがメリットです。

変更後の手数料

2025年12月より、建築基準適合判定資格者等の手数料が下記の通り変更となります。

- (1)建築基準適合判定資格者:13,000円(※紙申請の場合は、従来どおり15,000円)

- (2)構造計算適合判定資格者:10,000円(※紙申請の場合は、従来どおり12,000円)

ただし減額となるのはオンライン申請時のみで、紙申請の場合には従来通りの金額です。

スケジュール

建築基準適合判定資格者等のオンライン申請の実施スケジュールは、下記の通りです。

- 公布:2025年11月19日(水)

- 施行:2025年12月1日(月)

オンライン申請の準備・注意点

オンライン申請時には、以下のものが必要となります。

- マイナンバーカード

- 券面事項入力補助用パスワード4桁

- 署名用電子証明書パスワード(6~16桁)

- PC、スマートフォン、タブレット(PC、タブレットの場合には、カードリーダライタもご準備ください)

- 合格通知書の写し(新規申請時)

また2025年12月以降は「原則オンラインによる受付」となります。オンライン申請ができない事情がある場合は、住所地又は勤務地のある地方整備局まで問い合わせる必要があるため注意しましょう。

まとめ

建築基準適合判定資格者は、建築確認の専門家として建築物の安全性と法適合性を判断する重要な役割を担う資格です。試験は高度で合格率も高くありませんが、取得することで専門知識の深化、就職・転職での優位性、キャリアアップなど多くのメリットがあります。

2025年には登録申請手続きがオンライン化され、注目度が高まっています。今後のキャリア戦略の一つとして、ぜひ取得を検討してみてはいかがでしょうか。