カーボンネガティブとは|コンクリート技術事例やポジティブとの違いを解説

目次

トレンドワード:カーボンネガティブ

「カーボンネガティブ」についてピックアップします。地球温暖化対策が急がれる中、CO2排出を抑えるだけでなく大気中の量も減らす「カーボンネガティブ」への関心が高まっています。

とくに建設分野では、コンクリートの製造過程で発生する大量のCO2を削減・固定する新技術が注目されています。そこで本記事ではカーボンネガティブの意味や種類、カーボンポジティブ等との違い等についてまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

カーボンネガティブとは

ここではまず、カーボンネガティブの意味や定義について解説します。

カーボンネガティブ(カーボンマイナス)とは

カーボンネガティブ(カーボンマイナス)とは、排出される温室効果ガス量よりも、吸収・除去される量の方が多い状態のことを指します。これにより、大気中のCO2を実質的に減らすのが目的です。

具体的には森林の吸収量を増やすほか、CO2を固定する技術や素材(例:CO2を吸収するコンクリート)の活用などが含まれます。気候変動対策の最先端として注目され、企業価値向上や国際的な脱炭素目標の達成にも貢献する概念です。

カーボンネガティブの種類

カーボンネガティブは、大きく3種類に分類できます。それぞれの違いを知り、活用方法を検討してみてください。

①自然エネルギーの活用

太陽光・風力・地熱などの再生可能エネルギーを活用することで、化石燃料の使用が減りCO2排出量を大幅に抑えられます。地域資源を生かしたエネルギー循環により、環境負荷を減らしながら持続可能なエネルギー供給を目指せるのがメリットです。

②CO2の回収・貯留

CO2の回収・貯留(CCS/CCUS)は、大気中や排出源からCO2を直接回収し、地中や海底に長期的に封じ込める技術です。火力発電所や工場などの排出源で回収し、岩石層や枯渇油田などに貯留します。

近年は、CO2を原料として燃料や建材に再利用するCCU(Carbon Capture and Utilization)の開発も進んでいます。こういった技術を組み合わせることで、産業活動による排出を実質的にマイナスにすることが可能です。

③CO2の固定

CO2の固定とは、大気中の二酸化炭素を化学的または物理的に吸収し、安定した形で貯蔵する技術や素材利用を指します。代表例が、CO2を鉱物化して固体に変える「炭酸塩化」や、CO2を吸収するコンクリート・アスファルトなどのカーボンネガティブ建材です。

製造過程や使用中にCO2を取り込み、長期的に固定することで温室効果ガスの削減に貢献します。建設・インフラ分野での応用が進む、今注目の技術です。

カーボンネガティブとの違いをチェック

ここでは、カーボンネガティブと似ている言葉との違いについて解説します。

カーボンポジティブとの違い

カーボンポジティブの基本的な意味は、カーボンネガティブと同じく「排出量よりも多くのCO2を吸収・削減する取り組み」を指します。ポジティブという言葉には「前向きに気候へ良い影響を与える」というニュアンスがあり、環境への貢献を積極的にアピールする概念として使われることが多いのが特徴です。

企業やブランドが自らの活動を「社会にポジティブな影響を与える」と強調する際に用いられることもあります。

カーボンニュートラルとの違い

カーボンニュートラルは、排出するCO2量と吸収・除去するCO2量を差し引きゼロにする状態を指します。排出を完全にゼロにするのではなく、残った排出分を植林やクレジット購入などで埋め合わせます。

一方、カーボンネガティブはその先の段階で、排出量よりも多くのCO2を除去することで、実質的にマイナスを実現する取り組みです。つまりカーボンニュートラルが「ゼロ」で、カーボンネガティブは「マイナス」を目指すという違いがあります。

カーボンオフセットとの違い

カーボンオフセットとは、排出量を他の場所での削減・吸収活動によって相殺(オフセット)する仕組みです。たとえば企業が製造過程で排出したCO2を、再生可能エネルギー導入や植林プロジェクトへの投資で埋め合わせるといったケースが挙げられます。

ただしあくまでも「排出を帳消しにする」という考え方であり、実際に大気中のCO2を減らすわけではない点がカーボンネガティブとの違いです。

カーボンネガティブのメリット

ここでは、カーボンネガティブのメリットについて解説します。

地球温暖化の抑制につながる

カーボンネガティブの最大のメリットは、大気中のCO2を実際に減らせる点です。これにより、異常気象の軽減や海面上昇の防止、生態系の保全など、長期的に地球環境の安定化に寄与します。将来的な脱炭素社会の実現に向けて、より積極的な気候変動対策として注目されています。

企業価値・ブランド力の向上

カーボンネガティブの取り組みは、企業の環境意識や社会的責任(ESG)の高さを示す指標です。積極的にCO2削減を進める企業は、消費者や投資家からの信頼を得やすく、ブランドイメージの向上につながります。

とくに海外ではサプライチェーン全体でのCO2排出量管理が求められており、先進的な企業ほど国際競争力を高められる傾向にあります。

経済的メリットが期待できる

カーボンネガティブの実現には初期投資が必要ですが、長期的には新たな市場や収益機会の創出につながるのがメリットです。たとえばCO2除去量をカーボンクレジットとして販売したり、環境配慮型企業としてグリーンファイナンスの支援や補助金を受けられる可能性があります。

また、省エネ技術や再エネ導入によるエネルギーコストの削減効果も期待できます。

カーボンネガティブ技術の事例|建設業で活躍

ここでは、建設業で開発が進められているカーボンネガティブ技術の事例をご紹介します。各ゼネコンが、独自の素材開発で差別化を図っています。

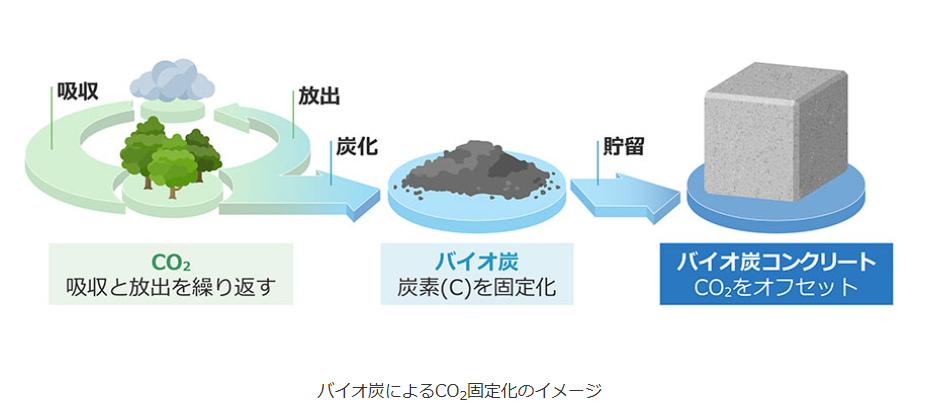

清水建設|バイオ炭コンクリート

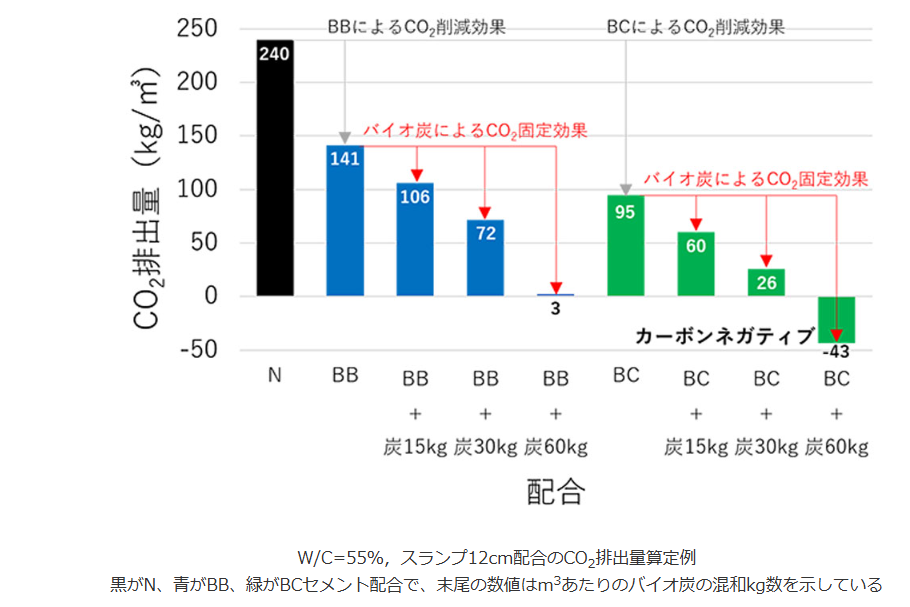

清水建設が開発した「SUSMICS-C」は、バイオ炭をコンクリートに混ぜて炭素を固定する環境配慮型コンクリートです。原料には木材製材時に発生するオガ粉を炭化して生成したバイオ炭を使用し、通常ならCO2として大気中に放出される炭素を安定的に固定します。

さらにCO2排出量の少ない高炉セメント(BB・BCセメント)と組み合わせることで、コンクリート製造時の排出量を上回る炭素固定=カーボンネガティブを実現可能です。施工性や強度も一般的なコンクリートと同等で、環境性能と実用性を両立した次世代の建設材料として注目されています。

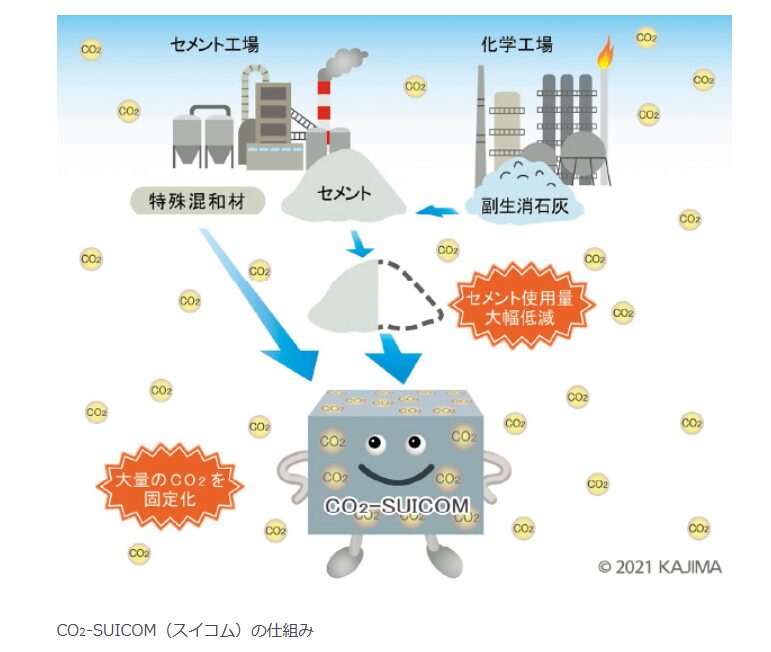

鹿島建設|CO2-SUICOM

鹿島建設が開発した「CO2-SUICOM(シーオーツースイコム)」は、製造過程でCO2を吸収・固定する世界初の実用化コンクリートです。セメントの一部を特殊混和材「γ-C₂S」や産業副産物に置き換え、硬化時に高濃度CO2と反応させる「炭酸化養生」により、排出量をゼロ以下に抑えます。

一般的なコンクリートが約288kg/㎡のCO2を排出するのに対し、スイコムは約18kgのマイナスを達成しているのが特長です。さらに耐久性・環境適合性にも優れ、海岸構造物や建築外装材などで実用化されています。「つくるほどCO2を減らす」画期的なカーボンネガティブ技術として、国内外から注目を集めています。

カーボンネガティブのデメリット・注意点

カーボンネガティブに注目が集まっている一方で、デメリットや注意点も存在します。導入の際にチェックしておくことで、計画に活かしてみてください。

コストが高い

カーボンネガティブを実現するための技術や設備には、多額の初期投資と運用コストがかかります。たとえばCO2の回収・貯留装置(CCS)や直接空気回収(DAC)などは、現時点では導入費用が高く、中小企業や自治体には負担が大きいのが現状です。

また、技術開発やモニタリングにも継続的なコストが発生します。そのため、長期的な投資回収計画や公的支援制度の活用を見据えた導入戦略が必要です。

技術の実用化が発展途上

CO2を除去・固定する多くの技術はまだ実証段階または一部実用化レベルにとどまっています。地下貯留の安全性や長期的な固定の信頼性、設備稼働時のエネルギー消費など、技術的な課題も多く残されています。

また、除去量の正確な測定や検証の仕組みも十分に確立されていません。そのため、科学的根拠と社会的合意を得ながら慎重に導入を進めることが重要です。

排出削減が遅れるリスクがある

カーボンネガティブへの過度な期待は、本来優先すべき排出削減の遅れにつながるおそれがあります。技術で吸収できるからといって、化石燃料の使用やエネルギー浪費を続ければ、根本的な気候変動対策にはなりません。

カーボンネガティブはあくまでも削減努力した上での「次の段階」であり、まずは排出抑制の徹底が求められます。

まとめ

カーボンネガティブは、CO2排出を上回る吸収・固定を実現し、気候変動の抑制と産業の持続可能化を両立する鍵となる取り組みです。再生可能エネルギーやCO2回収技術の進化に加え、清水建設の「SUSMICS-C」や鹿島建設の「CO2-SUICOM」など、建設業界でも実用化が進行中です。

コストや技術課題は残るものの、今後は企業・自治体・個人が連携し、脱炭素社会の実現に向けた具体的な一歩として広がっていくことが期待されます。