雨庭(あめにわ)とは|事例や補助金をチェック

目次

トレンドワード:雨庭

「雨庭」についてピックアップします。近年、集中豪雨やヒートアイランド現象など、都市の水と緑に関する課題が深刻化しています。こうした中で注目されているのが「雨庭(あめにわ)」です。雨水を地中に浸透させて自然に循環させることで、水害の抑制や景観向上に役立ちます。

環境に配慮しながら心地よい暮らしを実現できる雨庭は、個人住宅から公共施設まで導入が広がっています。本記事では特徴やメリット、事例、補助金情報を分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

雨庭(読み方:あめにわ)とは

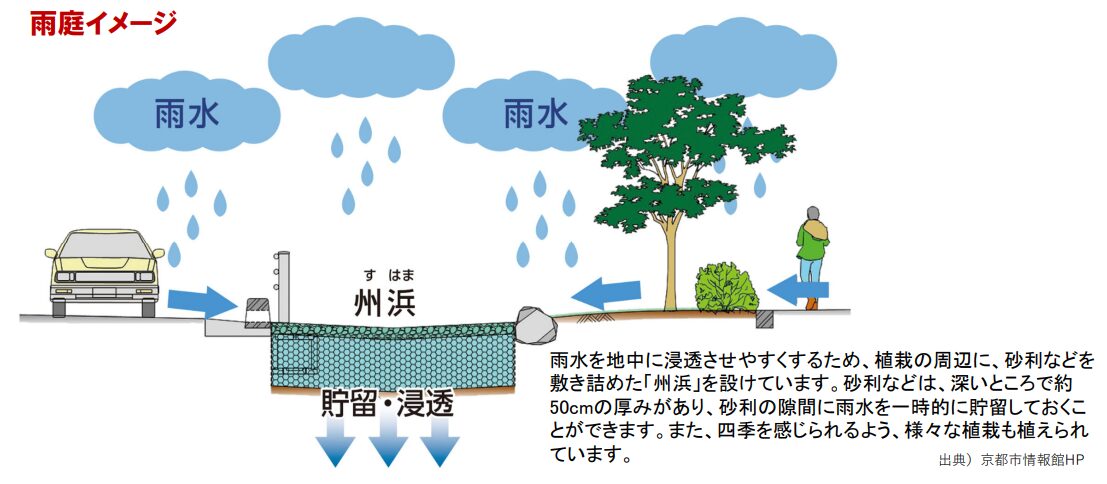

雨庭とは、雨庭とは、雨水を一時的に貯留してから地中に浸透させる構造を持つ植栽空間のことを指します。雨水を直接排水溝に流すことなく、敷地内で自然に循環させる「グリーンインフラ」の一つとして注目されています。

雨水貯留による都市型洪水の抑制、ヒートアイランド現象の緩和、生態系の保全などの効果も期待され、住宅や公共施設の庭に導入が進んでいる状況です。

雨庭の歴史

雨庭は、もともとアメリカや北欧などで始まったレインガーデン(Rain Garden)やバイオスウェイル(bioswale)が発祥です。環境負荷を減らす都市設計として普及し、日本でも自治体や研究機関が導入を推進しています。

近年は気候変動による集中豪雨対策の一環として注目が高まっており、雨水の自然浸透を促す「雨庭」づくりが公共空間から個人住宅まで広がっています。

雨庭の作り方

雨庭を作る際は、まず屋根や駐車場などから雨水を集める流路を設計し、敷地の低い部分に一時的に水をためる「くぼ地」を設けます。そこに透水性の高い土壌や砂利を敷き、湿地や乾燥に強い植物を組み合わせるのが基本的な方法です。

排水を急がず自然に浸透させることで、植物が水分や栄養を吸収しながら環境にやさしい景観が実現します。メンテナンスも少なく、家庭でも取り入れやすいのが魅力です。

雨庭のメリット・効果

ここでは、雨庭のメリットや効果について解説します。

都市型水害対策になる

雨庭には、屋根や舗装面に降った雨水を一時的に貯留して地中に浸透させる仕組みがあります。これにより排水管や河川に一度に流れ込む水量を抑えられ、集中豪雨時の浸水リスクが低くなるのがメリットです。

また雨庭は都市部の狭い土地でも設置でき、道路や建物周囲の水害対策としても効果的です。

景観を美しく保てる

雨庭によって、四季折々の植物や水の流れを取り入れた美しい景観を楽しめます。単なる排水設備ではなく、空間の景観価値を高めるデザインとしても優れているのが魅力です。

水の存在が緑と調和して庭の表情を豊かにすることで、見た目にも心地よい環境を提供します。癒しの空間としても注目されています。

ヒートアイランドを緩和できる

雨庭には、周囲の気温上昇を抑える効果があります。蒸散作用により熱を奪って舗装や建物の蓄熱を緩和することで、都市のヒートアイランド現象を軽減できるという仕組みです。

とくに夏季の暑さが厳しい都市部では庭単位での緑化がクールスポットの役割を持ち、快適な住環境づくりに貢献します。

生物多様性に貢献できる

雨庭があることで、湿性植物や微生物、昆虫といった多様な生物が集まりやすくなります。これにより都市部でも小規模な生態系を形成でき、庭が生物多様性の拠点となります。

雨庭の事例

ここでは、雨庭の事例について解説します。ハウスメーカーやゼネコンでは、環境対策として雨庭の導入に積極的に取り組んでいます。

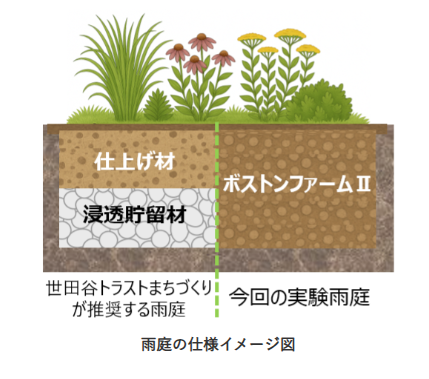

旭化成ホームズ「雨庭×都市緑化」実証実験

旭化成ホームズと世田谷トラストまちづくりは、2025年10月から「雨庭×都市緑化」型グリーンインフラの実証実験を開始しています。具体的には都市型住宅で雨水を一時貯留・浸透させる雨庭を設置し、軽量気泡コンクリートを再利用した環境配慮型土壌「ボストンファームⅡ」を用いて保水性や植栽生育を評価する取り組みです。

実証フィールドは世田谷区内の住宅展示場2か所で、1年間の観測を予定しています。今回の取り組みは都市型水害対策や緑化推進、持続可能な街づくりの知見を得ることが目的で、再生資源の活用や限られたスペースでも展開可能な雨庭の普及拡大を目指しています。

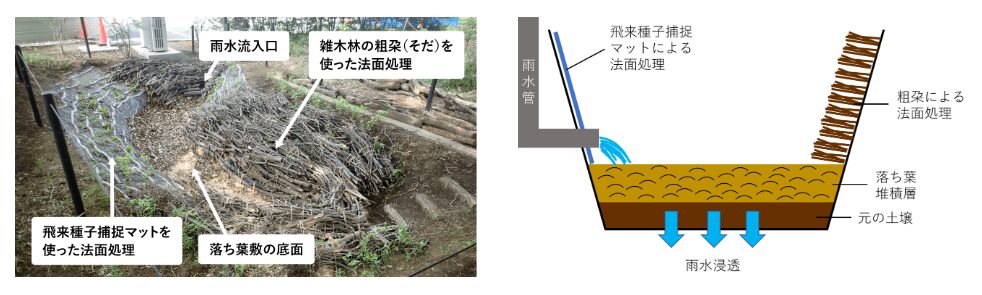

大林組|多機能雨庭ビオトープ

大林組が開発した「多機能雨庭ビオトープ」は、雨水の貯留・浸透機能に加え、生物多様性を育むビオトープ機能と落ち葉の集積・分解機能を備えた次世代型の雨庭です。企業林などの既存緑地を活用して設置でき、降雨後も高い浸透性能を維持します。

砂利の代わりに落ち葉を底に敷くことで、目詰まりや雑草の発生を防ぎ、土壌生物の活動によって自然の浄化機能を高めます。さらに粗朶や在来植物を用いた緑化により、生態系の再生と多様な生物の生息を促進するのが特徴です。

工場・商業施設などでの排水施設機能の補完にも役立ち、コストを抑えつつTNFD対応など環境経営のPRにもつながります。実際に大林組技術研究所「3dpod」といった施設で導入されています。

雨庭の補助金事例

ここでは、雨庭に対して自治体が支給している補助金事例をご紹介します。

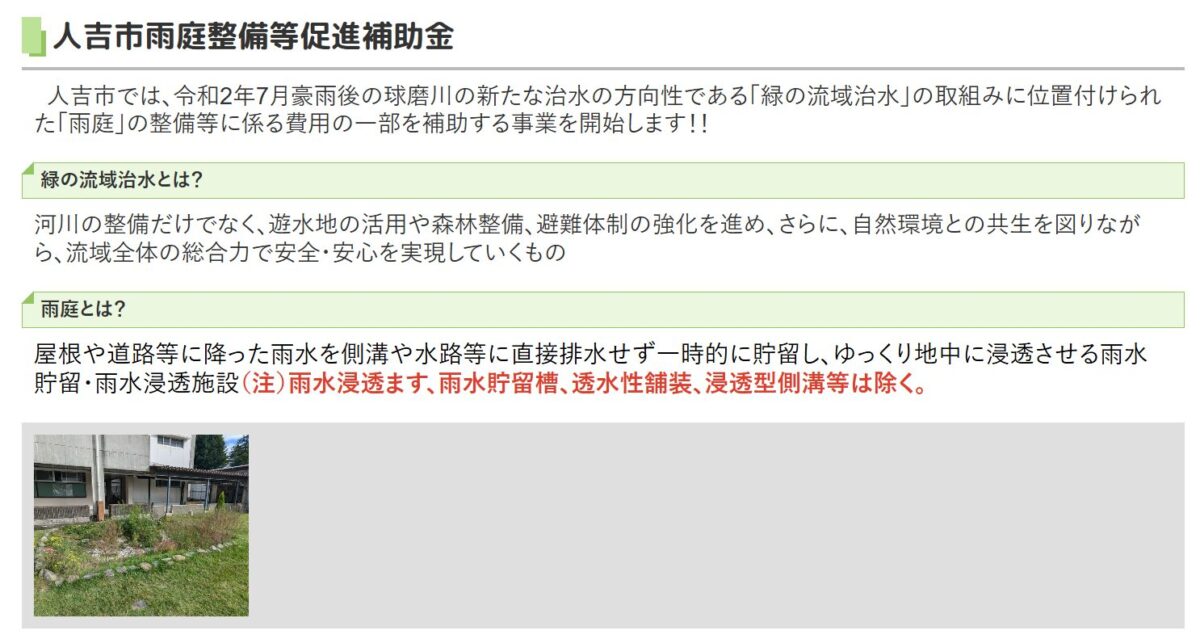

熊本県人吉市|雨庭整備等促進補助金

熊本県人吉市では、「雨庭整備等促進補助金」を実施しています。これは、2020年7月に発生した豪雨後を受けて取り組まれている「緑の流域治水」の一つと位置付けられています。

遊水地の活用や森林整備、避難体制の強化を進めるだけでなく、自然環境との共生を図りながら、流域全体の総合力で安全・安心を実現していくことが目的です。

助成対象者は、「①~③を満たす個人または①から⑦を満たす法人」となっています。

- ①市内に住民票を有する者又は市内に事務所を有する法人であること助成対象となる保険等に加入した者

- ②市税等を滞納していないこと

- ③暴力団又は暴力団の統制下にないこと

- ④補助対象事業を着実に実施できる事務及び組織体制があること

- ⑤定款、規約、会則等を有する法人であること

- ⑥宗教活動や政治活動を目的とした法人でないこと

- ⑦特定の公職(候補者を含む)又は政党を推薦、支持若しくは反対することを目的とした法人ではないこと

補助金額は、下記の通りです。

- 補助率:1/2

- 補助上限額:個人 50万円、法人 200万円

ただし次の(1)~(3)は補助の対象外のため、注意が必要です。

- (1)雨庭整備に係る人件費

- (2)雨庭及び看板の維持管理並びに看板の老朽化等に伴う更新に要する経費

- (3)雨庭の整備に伴う土地の取得に係る経費

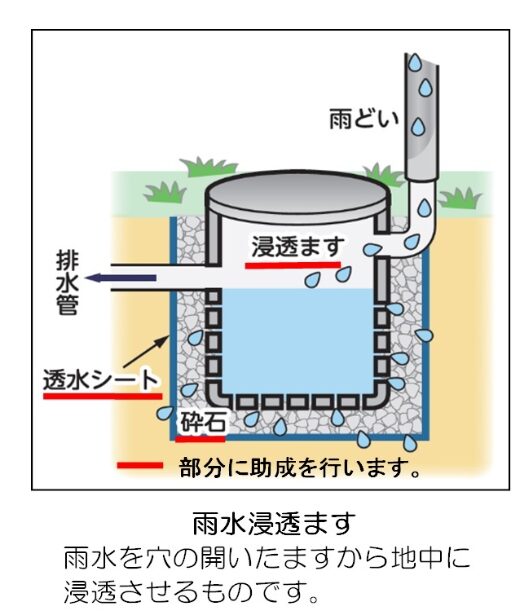

京都市|雨水浸透ます設置助成金制度

京都市では都市型水害の発生を防ぐため、「雨水浸透ます」の設置に対して助成金制度を実施しています。助成対象者は、「京都市公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の事業計画区域内において、建築物等に雨水浸透ますを設置される方」です。

対象は「京都市雨水浸透ます設置基準を満たす雨水浸透ますで、京都市指定下水道工事業者の工事又は開発行為により設置するもの」とされています。

助成金額は、下記の通りです。

- 新たに設置する場合:1基につき 25,000円

- 既存の雨水ますを雨水浸透ますに取り替える場合:1基につき 上限100,000円(設置工事費用上限70,000円+付帯工事 費用上限30,000円)

※設置基数の上限は、1つの建築物等につき4基まで。

※百円未満切捨て。

※雨水浸透ますに取り替える際に発生する駐車場や外構の撤去・復旧工事。

雨庭のデメリット・注意点

雨庭にはメリットが多くあるものの、デメリットや注意点も存在します。住宅に取り入れる場合には、ぜひ参考にしてみてくだい。

コストが掛かる

雨庭を作る際には、雨水を貯留・浸透させるためのくぼ地や植栽の選定・施工など、一般的な庭づくりよりも初期費用が高くなる傾向があります。とくに排水経路の設計や土壌改良、メンテナンスを考慮して施工する場合、専門知識を持つ業者への依頼が必要です。

ただし自治体によっては雨水浸透施設の設置に補助金が用意されていることもあるため、コストを抑えたい場合はぜひ活用してみましょう。

害虫対策が必要

雨庭は湿気が多く水辺に近い環境となるため、蚊などの害虫が発生しやすくなります。水が長期間滞留するとボウフラの繁殖源になる可能性があり、注意が必要です。

そのため雨水が数日以内に自然浸透するような設計にすることや、水たまりができにくい地形・素材を選ぶことが重要です。またメダカやトンボなど天敵となる生物を取り入れると、自然の力で害虫を抑制できる場合もあります。定期的な清掃・水はけの確認も欠かせません。

まとめ

雨庭(あめにわ)は、雨水を自然に浸透・循環させることで都市型水害の軽減や緑化推進に貢献するグリーンインフラです。景観の美化やヒートアイランド緩和、生物多様性の向上など多くの効果が期待できます。

一方で、初期費用や害虫対策などの注意点もあります。自治体の補助金制度を活用しながら地域環境や住宅条件に合わせて設計することで、環境にやさしく快適な住まいづくりを実現しましょう。