無電柱化とは|メリット・デメリットや2026東京都条例を解説

目次

トレンドワード:無電柱化

「無電柱化」についてピックアップします。道路沿いの電柱や電線を地中や軒下に移設することで、景観の向上や防災強化を図る取り組みです。

近年、都市部の美観維持や災害対策の観点から国や自治体で推進されており、東京都では2026年から宅地開発時の電柱新設を禁止する条例が施行予定です。そこで本記事では無電柱化の基本やメリット・デメリット、各地の取り組み事例をわかりやすく解説します。

「無電柱化」とは

「無電柱化」とは、道路沿いに立つ電柱や電線を地中に埋設して景観や安全性を向上させる取り組みのことです。従来の電柱は景観を遮り、災害時には倒壊や電線断線による被害リスクがありました。

しかし無電柱化により、街並みが美しくなるだけでなく、歩行空間の確保や防災性の向上につながります。国や自治体も推進しており、東京都では2026年に新たな条例が施行され、都市計画や道路整備と一体で進められる予定です。

無電柱化の主な取り組み事例

ここでは、無電柱化に関する主な取り組み事例をご紹介します。国や各自治体で、無電柱化に向けた施策が実施されています。

国土交通省|「無電柱化推進計画」を策定

国土交通省は、全国的に無電柱化を推進するため「無電柱化推進計画」を策定しています。具体的には災害に強い道路空間の形成や良好な景観づくりを目的に、主要幹線道路や観光地、市街地などでの無電柱化を重点的に進める方針が示されているのが特徴です。

また施工コストの削減や工期短縮を実現するための新工法の導入も検討されており、国と自治体が連携しながら、2030年代を見据えた無電柱化の拡大が図られています。

東京都|2026、宅地開発時の電柱新設を禁止へ

東京都は2026年から、宅地開発や大規模な都市整備の際に電柱を新設することを原則禁止する条例を施行予定です。これにより、新たに開発される住宅地や商業地では電線の地中化が標準となり、街並みの美観や防災性の向上が期待されます。

従来はコスト面から電柱の新設が選ばれるケースが多かったものの、条例化により将来的な無電柱化を確実に進めるのが狙いです。先行的な取り組みとして、他自治体へのモデルケースになることが期待されています。

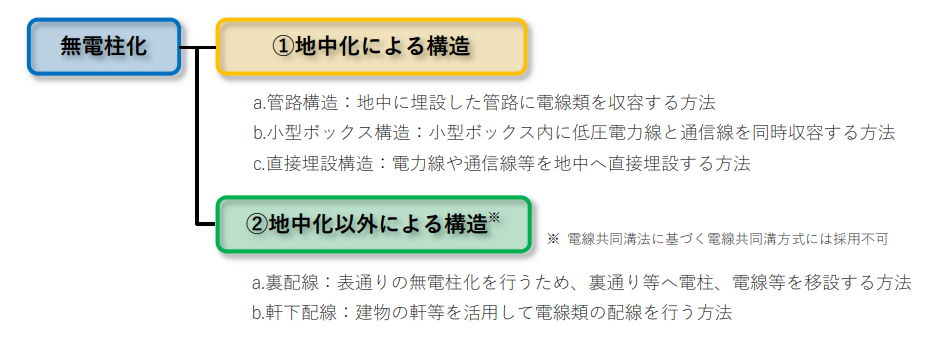

無電柱化の種類①地中化

ここでは無電柱化の「地中化」に該当する主な種類をご紹介します。

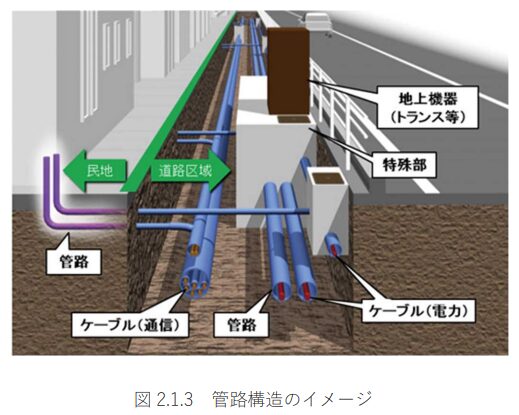

管路構造

管路構造とは、管路を埋設して電力線や通信線を地中に収容する方式です。主に管路部、特殊部、引込管といった設備で成り立っています。現在、適用実績が最も多い方式です。

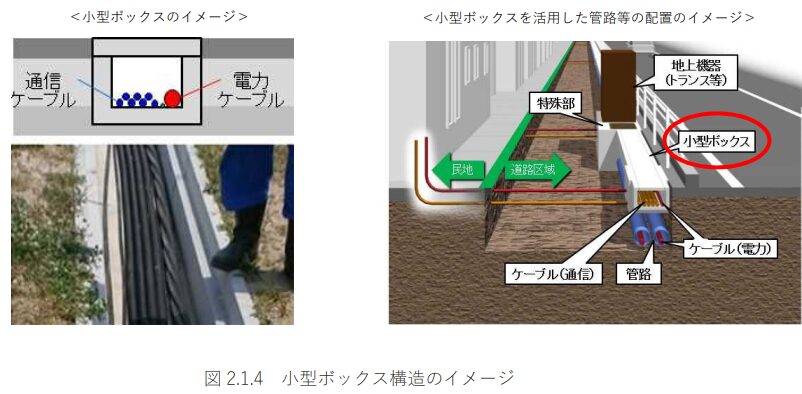

小型ボックス構造

小型ボックス構造とは、管路の代わりに小型ボックスを活用して低圧電力線と通信線を収容することで構造をコンパクト化する方法です。電力線と通信線の離隔距離に関する基準が緩和されたことで、設置が実現しています。

管路構造に比較して埋設深さが浅く掘削断面も小さいことから、低コスト化が期待されています。

直接埋設構造

直接埋設構造は、電力線や通信線等を地中へ直接埋設する方法です。管路や小型ボックス等の電線類の収容部材が不要となるほか、掘削断面が小さくなることから今後の低コスト化の可能性があります。

近年、複数の機関で実証実験や検証が実施されている段階です。

無電柱化の種類②地中化以外

ここでは無電柱化の「地中化以外」に該当する主な種類をご紹介します。

裏配線

裏配線とは、主要な道路に電柱や電線を設置せず、裏通りの電柱や電線から各住宅に引き込む方法です。宅地間に点検用の細い通路を設け、そこに立てた電柱から電線を引くこともあります。

地中化と比べて工事費用が安いだけでなく、道路を掘らないため交通規制が少なく工事期間も短くできるのがメリットです。ただし裏通りに電柱や電線が増えるため、住民との合意が欠かせません。

軒下配線

軒下配線方式とは、電線を建物の軒下や軒先に沿わせて配線する方法です。家々が連続して建ち並ぶ区間に適しており、主要道路の脇道にある既存電柱や新設電柱から配線を伸ばして数軒まとめて引き込みます。

軒下に電線を通すことで外からは見えにくくなり、景観を損なわずに電力を供給できるのがメリットです。また地中化に比べて管路を設ける必要がないためコストを大幅に抑えられ、道路を掘削しないので通行規制が少なく工期も短縮できます。

ただし他人の家屋の軒下を利用するため所有者の合意形成が不可欠で、費用負担や維持管理の調整が難しい場合があります。また建て替えや解体で電線が露出し、別途処理が必要になることもあります。そのため、建物の更新が少ない歴史的街並みなどで活用されるケースが多い方式です。

無電柱化のメリット

ここでは、無電柱化のメリットについて整理しておきます。

地震災害等に強い

無電柱化により道路沿いの電柱や電線がなくなることで、地震や台風などの災害時に電柱が倒れたり電線が切れたりするリスクが減ります。停電や二次被害を防ぎやすくなると、緊急時の避難経路や救助活動も安全に確保できるのがメリットです。

とくに都市部では交通量や人口が多いため、無電柱化によって防災面の安心感が高まります。

景観維持につながる

電柱や電線がないことで街並みの視界がすっきりと整い、美しい景観を維持できます。観光地や住宅街では特に街並みの印象が向上し、地域の魅力を高める効果があります。

このように無電柱化は単なる安全対策だけでなく、都市の景観づくりや街づくりの一環としても重要です。

歩行者が通行しやすい

電柱や電線が道路上にないことで歩行者の通行空間が広がり、歩きやすく安全な道路環境が整います。ベビーカーや車いすの利用者もスムーズに移動でき、交通事故や接触のリスクも低減します。

とくに狭い道路や商店街では、歩行者の利便性向上に直結するメリットです。

周辺の不動産価値が高まる

無電柱化によって景観が改善されて防災面でも安心感が増すことで、住宅や商業施設など周辺の不動産価値が向上します。買い手や借り手にとって魅力的な環境となるため、地域全体の資産価値アップにもつながります。

都市開発や住宅地の整備において、経済的メリットも期待できる取り組みです。

無電柱化のデメリット・課題

国や自治体では無電柱化を推進する動きが見られますが、まだまだ課題も残っています。新技術の活用等で、デメリットの解消が期待されます。

合意形成に時間・手間が掛かる

無電柱化では道路沿いや裏通りの家屋の軒下や敷地を通して電線を引く場合が多く、土地・建物所有者との合意形成が必須です。複数の関係者が関わるため、調整に時間がかかることが多く、計画通りに工事を進めるには十分な協議期間と丁寧な説明が求められます。

住民の納得が得られなければ、整備の遅れや中止の可能性もあるのが課題です。

費用の低コスト化に課題がある

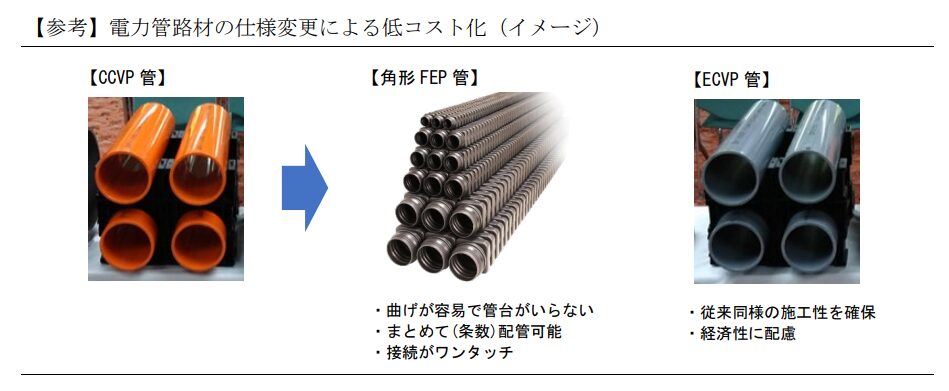

とくに地中埋設型の無電柱化は、設計や施工の複雑さからコスト削減に課題があります。既存設備との接続や土地権利者との調整費、工事の分散化による追加費用などが発生するケースも多いのがデメリットです。

そこで国や自治体では、標準化・技術開発を進めて経済性を高める取り組みが求められています。具体的には仕様変更による低コスト化や、配線計画の標準化といった方法が推奨されています。

まとめ

無電柱化は、災害時の安全性向上や街並みの美観維持、歩行者の通行環境改善など、多くのメリットがあります。一方で、土地所有者との合意形成や工事費用の課題も残されています。

国や自治体は技術開発や条例整備を通じて普及を進めており、都市の安全性・快適性向上に欠かせない施策として今後も注目されます。