木造トラスの種類|最新事例やメリット・デメリット

目次

トレンドワード:木造トラス

「木造トラス」についてピックアップします。木材を三角形に組み合わせて強度を高める構造で、住宅の屋根から体育館や研究施設などの大規模建築まで幅広く活用されています。

近年は集成材やCLTを用いた大型トラスも登場しており、コストや施工性に優れた新しい事例も増加中です。本記事では木造トラス構造の種類や特徴、メリット・デメリット、さらに最新の建設事例をご紹介し、魅力や可能性について解説します。

木造トラス構造とは

木造トラス構造とは、木材を三角形のユニットとして組み合わせて屋根や大スパン空間を支える構造形式です。安定性が高く、少ない材料で効率的に荷重を分散できるのが特徴です。

住宅の屋根から体育館やホールなどの大規模建築まで幅広く用いられ、デザイン性や開放感のある空間づくりにも適しています。近年は集成材やCLTを活用した大規模トラスも増えており、耐久性や施工性の面でも注目されています。

トラス構造の主な種類

ここでは、トラス構造の主な種類について解説します。

ハウトラス

ハウトラスは縦材と斜材を組み合わせた格子状のトラスで、鉄道橋などで広く利用されてきた形式です。構造的に強度が高く、繰り返し荷重にも耐えやすいため橋梁や大スパン構造に適しています。

部材が比較的均一で、施工しやすいのが特徴です。木造建築では歴史的建築や橋梁に見られ、伝統的な美しさと実用性を兼ね備えたトラス形式の一つとなっています。

プラットトラス

プラットトラスは、鉛直材と斜材を組み合わせて荷重を効率よく下部へ伝達する形式です。斜材が下方に向かって配置されるのが特徴で、橋梁や大スパン建築で多用されてきました。

木造では耐荷重性を高めつつ部材数を減らせるため、コストと強度のバランスが取れています。直線的で整った構造美も魅力で、シンプルながら堅牢さを求める建築に適した代表的なトラスです。

ワーレントラス

ワーレントラスは等辺三角形を連続させたシンプルな構造で、荷重を均等に分散できる点が最大の特徴です。部材が規則正しく配置されるため、設計や施工が比較的容易で、橋梁から屋根構造まで幅広く用いられています。

木造においても強度と経済性に優れ、開放的で整ったデザインを実現可能です。視覚的に軽やかでモダンな印象を与えるため、近年は公共施設や商業建築でも採用例が増えています。

キングポストトラス

キングポストトラスは、中央に一本の縦材(キングポスト)を配し、左右の斜材と合わせてシンプルな三角形を構成する基本的な形状です。小規模なスパンに適しており、住宅の屋根などで多く用いられています。

伝統的かつ効率的な構造形式で、木造建築における代表的なトラスの一つとされています。部材が少なく施工が容易であるためコストを抑えられる反面、大スパンには向きません。

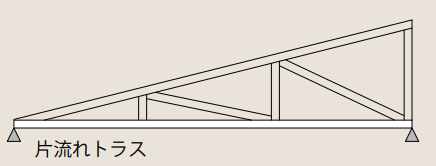

片流れトラス

片流れトラスは、一方向に傾斜した屋根形状に対応するためのトラス構造です。片流れ屋根はシンプルでモダンな外観にぴったりで、住宅や小規模建築でよく採用されています。

トラス化することで屋根の軽量化と強度を両立でき、内部に柱を設けず開放的な空間を確保できます。ただし荷重が一方向に偏るため、適切な設計や補強が必要です。

木造トラス構造のメリット

ここでは、木造トラス構造のメリットについて解説します。

軽量で強度が高い構造

木造トラスは効率的に荷重を分散する構造のため、少ない材料で大きな強度を発揮できます。木材自体が鉄やコンクリートに比べて軽量であることから基礎への負担も小さく、施工性や輸送のしやすさも向上します。

このように大スパンの屋根や橋梁でも安定した支持力を持ち、耐震性にも優れているのが特徴です。軽さと強さを兼ね備えた、経済的な構造形式といえます。

デザイン性が高い

部材が規則的に配置されるトラス構造は、美しいリズム感のある架構を形成します。木材特有の温かみや質感と相まって、意匠的なアクセントとして空間を引き立てられるのがメリットです。

屋根裏を見せるデザインや吹き抜け空間など、構造をそのまま現す設計にも適しています。近年では商業施設や公共建築でも、開放感とデザイン性を両立する建築手法として積極的に採用されています。

架構に配管設備を通しやすい

トラスは部材の間に空間があるため、電気配線や空調ダクト、給排水管などの設備を通しやすい構造です。梁や床下に無理に配管スペースを設ける必要がなく、建築計画の自由度を高められます。

またメンテナンス時にも配管へのアクセスが容易になり、将来的な改修や更新にも柔軟に対応できます。構造と設備計画を一体的に考えやすい点も、木造トラスの大きなメリットです。

木造トラス構造のデメリット・注意点

木造トラス構造には、いくつかのデメリットや注意点も存在します。設計の際には、十分配慮しておきましょう。

費用が高額になる場合がある

木造トラスは一般的な梁構造と比べると部材数が多く、加工や組み立てに手間が掛かるのがデメリットです。こういった事情により、初期コストが高くなる場合があります。

とくに大スパンや特殊形状のトラスを採用する際には高性能木材を使用することが多く、材料費も上昇します。デザイン性や開放感といったメリットを得られる反面、コストバランスを考慮した計画が必要です。

施工の手間が掛かる

木造トラスは部材点数が多く、接合部の加工精度や組み立て手順に高度な技術が求められます。そのため施工期間が長くなりやすく、工事費用や人件費の増加につながる場合があります。

また現場での組み立て作業が複雑になるため、設計段階から施工方法を十分に検討しすることが重要です。

木造トラス構造の最新技術事例

ここでは、木造トラス構造の最新技術事例についてご紹介します。

大成建設|大型木造床組ユニット「T-WOOD Truss Floor」

大成建設は、一般流通材のみで長さ12mの大スパンを実現する木造床組ユニット「T-WOOD Truss Floor」を開発しました。これまで大規模な木造床には高価で入手が難しい特注部材が必要でしたが、本ユニットはCLTと2×4材を組み合わせることで、安価かつ汎用性の高い大空間の構築を可能にしています。

トラスの開口部をそのまま配管・配線スペースとして活用できる点も大きな特長で、設備計画の自由度が高まります。さらに部材数を約80%削減し、重量も約50%軽量化することで施工の省力化にも貢献可能です。

現在、埼玉県幸手市の研究施設で実用化が進められており、今後はオフィスや教育施設など多様な建築での採用拡大が期待されています。

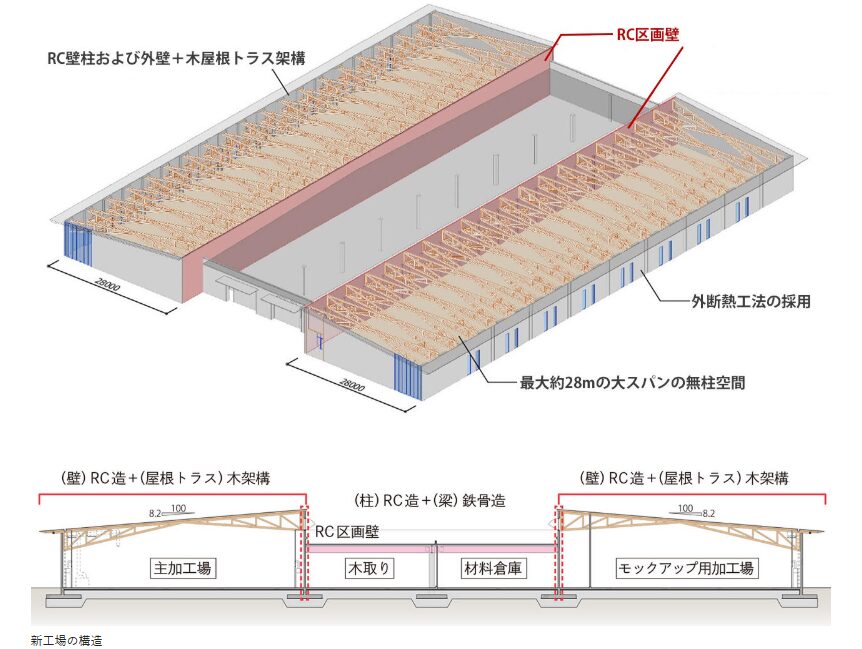

大林組|8千㎡超の大規模木造ハイブリッド構造

大林組は、グループ会社である内外テクノス本社工場の建て替えにあたり、木造・木質化推進の情報発信拠点となる大規模工場を建設しました。延べ8,000㎡を超える新工場は、壁・柱をRC造とし、屋根に最大28mの木造トラスを架構したハイブリッド構造が特徴です。

木トラスは両側のRC壁から片持ち梁を伸ばして中央でピン接合する方式を採用し、ユニット化によって施工を効率化しています。これにより、軽量かつ大スパンの無柱空間を実現しました。

また搬入直後に地組みし架設するなど、木材特有の雨や湿気による寸法変化への対策も徹底しています。

まとめ

木造トラス構造は、軽量で高強度、デザイン性に優れた架構を実現できる建築手法です。コストや施工の難しさといった課題もありますが、技術革新やハイブリッド構造の採用によって実用性は飛躍的に向上しています。

最新の事例からもわかるように、木造トラスは環境配慮や脱炭素の観点からも注目されており、今後さらに幅広い建築分野で活用が進むと期待されます。