共同輸送とは?メリット・課題を解説|2025物流効率化法改正

目次

トレンドワード:共同輸送

「共同輸送」についてピックアップします。日本の物流は、EC需要の拡大や人手不足により大きな転換点を迎えています。とくに2024年問題で懸念される輸送力不足を背景に、効率的で持続可能な仕組みが急務となりました。

その解決策の一つが「共同輸送」です。複数の荷主や事業者が協力して輸送することで、コスト削減や環境負荷低減を実現できます。本記事では2025年に改正された物流効率化法の内容とあわせて、共同輸送のメリットと課題を解説します。

共同輸送とは

共同輸送とは、複数の荷主や物流事業者が互いの貨物をまとめて同じ車両や輸送ルートで運ぶ仕組みです。配送先やルートが近い荷物を集約することで積載率を高め、トラックの台数や走行距離を減らせます。

その結果、輸送コストの削減や人手不足への対応、環境負荷の軽減に寄与できるのが特徴です。近年はデジタル技術を活用したマッチングや情報共有が進んでいることで、導入が広がりつつあります。

2025年・改正「物流効率化法」施行

物流業界では通信販売の需要拡大により輸送量が増える一方、トラックドライバーの高齢化や人手不足が深刻化しています。さらに脱炭素化や環境負荷低減の社会的要請も強まっており、効率的かつ持続可能な物流体制の再構築が急務とされています。

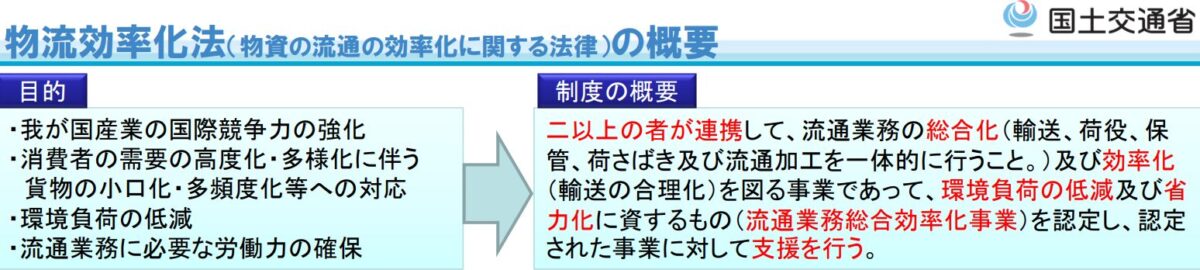

物流効率化法とは

「物流効率化法」(物資の流通の効率化に関する法律)とは、流通業務の輸送、保管、荷さばき、流通加工などの効率化を図るための法律です。複数者の連携による共同輸配送やモーダルシフトを促進し、環境負荷の軽減と物流コストの削減を目的としています。

2025年5月に改正され、すべての荷主・物流事業者への努力義務、および一定規模の特定事業者には計画義務なども課されました。

目標

物流効率化法の主な目標としては、下記の項目が挙げられます。

- 我が国産業の国際競争力の強化

- 消費者の需要の高度化・多様化に伴う貨物の小口化・多頻度化等への対応

- 環境負荷の低減

- 流通業務に必要な労働力の確保

荷主・物流事業者双方が輸配送の効率を高めることで、積載率の向上、荷待ち時間や荷役時間の短縮を図ります。さらにドライバーの長時間労働を是正し、2024年問題と言われる輸送能力の逼迫を回避することも大きな課題です。

また環境負荷の低減や持続可能な物流体制の構築も重視されており、特定事業者に中長期計画の策定を義務付ける制度も設けられています。

共同輸送の事例

ここでは、共同輸送の事例をご紹介します。住宅・建設関連だけでなく、異業種共同輸送といった取り組みも広がっています。

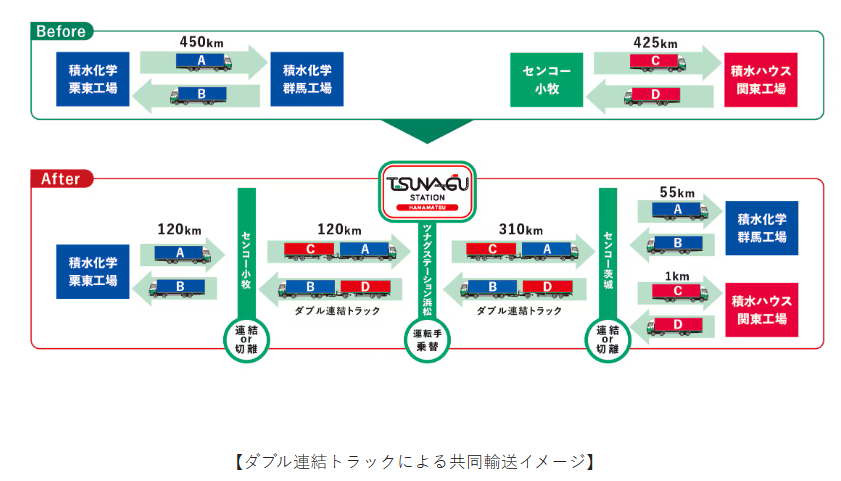

住宅|積水ハウス・積水化学工業・旭化成ホームズ

積水ハウス・旭化成ホームズ・積水化学工業は、2024年から住宅物流での協業を開始しています。具体的には住宅メーカー3社がもつ7エリア29か所に点在する物流拠点とトラックを共同利用することで、繁閑差を補完しながら効率的・安定的な物流網の構築を目指します。

拠点を共同利用することで施工現場に近い拠点を中継拠点として活用でき、輸送拠点から施工現場までの配送を効率化できるのがメリットです。

これによりドライバーの運転時間を約1万7,000時間(トラック 2,160台分)削減し、輸送CO2排出量を約500t-CO2 (スギの木 約35,800本分)削減することを目指します。今後は少量荷物を取り扱う拠点の統合や全社の拠点をつないで効率的な管理ができるシステムの導入も検討し、全国的な展開を進める予定です。

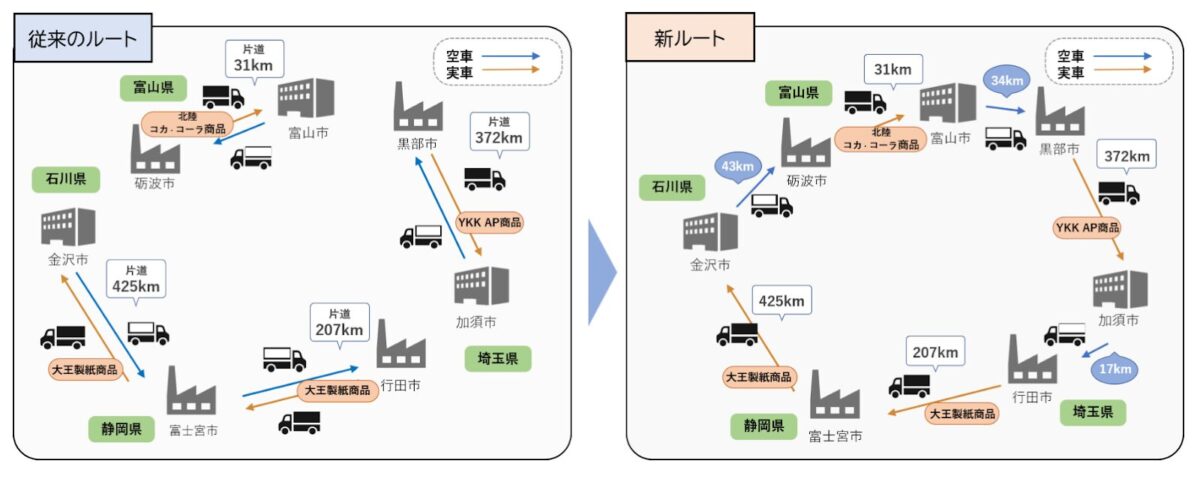

異業種共同|YKKAP・大王製紙・北陸コカ・コーラボトリング

YKK AP、大王製紙、北陸コカ・コーラボトリングは、2025年8月より異業種3社で商品輸送の効率化に向けた共同輸送を開始しています。

これまでは各社の工場から仕向地(商品が届けられる先)まで、片荷輸送(全ての輸送は往路のみ実車、復路は空車)で運行していました。しかし共同輸送により、大王製紙の物流グループ会社であるダイオーロジスティクスが各社の輸送拠点をつなぐ運行ルートが実現しました。

これにより空車での輸送距離を縮め、実車率を向上させました。本取り組みで、CO2排出量では年間71.6トン(34%)、トラックドライバーの運転時間においては年間1,992時間(43%)の削減が見込まれています。

共同輸送のメリット

ここでは、共同輸送のメリットについて解説します。

輸配送の効率化

共同輸送は複数の荷主の貨物をまとめられるため、積載率を高めやすくなります。これにより空車や回送を減らし、トラックの走行効率が向上するのがメリットです。

ルートの最適化や物流拠点の共有を進めることで輸配送全体のムダを削減し、限られた車両や人員を有効活用できます。結果として、安定的かつ持続可能な輸送体制を築くことにつながります。

ドライバー不足解消

物流業界では、労働時間規制や高齢化によってドライバー不足が深刻化しています。その点、共同輸送であれば必要な車両台数や稼働時間を減らして輸送効率を高められるため、少ない人数でも輸送を維持できます。

さらに長時間労働の抑制にもつながり、働きやすい環境の実現を後押しします。これにより、ドライバー確保や離職防止にも効果が期待できます。

時間・コストの節約

複数企業が協力して同じ車両で輸送することで、車両費・燃料費・人件費を分担できます。さらに積載率の向上により、従来のように空車で戻る回数も減少し、トータルのコスト削減が実現します。

配送効率の向上はリードタイム短縮にもつながり、納品の安定性が高まるのも特徴です。結果的に、顧客満足度の向上にも寄与します。

環境負荷の軽減

共同輸送により車両台数や走行距離を減らすことで燃料消費量が削減でき、CO₂排出量も大幅に抑制できます。環境負荷を下げながら効率的な輸送を行える点は、企業のサステナビリティ経営にも直結します。

とくに近年では環境対応への社会的要請が強まっており、共同輸送を導入することでCSRやESG評価の向上にもつながるのがメリットです。

共同輸送の課題

共同輸送にはメリットが多くありますが、いくつかの課題も存在します。導入を検討する場合には、リスクについても考慮しておくと安心です。

マッチングが難しい

共同輸送を実現するには、配送先や時間、荷量などの条件が一致する荷主を見つける必要があります。業種や取扱商品が異なると、温度管理や梱包方法の違いが障壁となる場合もあります。

条件が合わなければ積載率が下がり効率化の効果が薄れてしまうため、適切なマッチングを継続的に確保する仕組みづくりが重要です。

料金設定に課題がある

複数の荷主で車両を共有する際、輸送料金の分担方法が問題になるケースがあります。荷量や距離に応じた公平な料金体系を設定できなければ、一部の企業だけが不利益を被る可能性もあり注意が必要です。

また、運賃交渉の煩雑化や費用配分への不満が導入の障壁となる場合もあります。そのため、透明性のあるルールづくりが不可欠です。

情報漏洩のリスクがある

共同輸送では複数の企業が配送情報や在庫情報を共有するため、機密情報が他社に漏れるリスクが伴います。とくに競合関係にある企業同士での連携では、慎重な管理が求められます。

そのため情報システムのセキュリティ対策や、利用可能な情報範囲を明確に定めるルールの整備が重要です。

トラブル対応策が必要

輸送中の事故や納品遅延などが発生した場合、責任の所在が不明確になるとトラブルに発展してしまいます。共同輸送は関係者が複数いるため、原因究明や補償範囲の判断が複雑になりやすいのが課題です。

事前にリスク分担や対応手順を明確化しておくことが、安心して仕組みを活用するうえで欠かせません。契約段階で、細部まで合意形成しておきましょう。

まとめ

共同輸送は、複数の荷主や物流事業者が協力し合うことで輸送効率を高めてコスト削減や環境負荷の低減を実現する有効な手段です。

一方でマッチングや料金設定、情報管理といった課題も存在します。持続可能な物流を築くには、技術の活用とルール整備により安心して連携できる環境づくりが重要です。