夏型結露の原因と対策|冬型との違いや家づくりのポイント

目次

トレンドワード:夏型結露

「夏型結露」についてピックアップします。夏型結露は高温多湿の夏や梅雨の時期に住宅内部で発生する結露現象で、冷房によって室内や壁内が冷やされることで生じます。

壁や天井、床下で進行するとカビや木材腐朽の原因になり、家の耐久性や健康に影響を及ぼすこともあるため設計段階からの対策が重要です。そこで本記事では、原因や発生場所、対策方法について詳しく解説します。

夏型結露とは

夏型結露は、主に梅雨や真夏に発生する結露現象のことを指します。外気が高温多湿な一方で、冷房によって室内や壁内部の温度が低くなることで起こります。

発見が遅れると壁内のカビや木材の腐朽を招き、家の耐久性低下や健康被害につながるのが課題です。外観からは分かりにくいため、適切な換気・断熱設計が重要です。

夏型結露の原因

夏型結露は、外の湿気が壁内に入り込み、冷房で冷えた構造部分で凝結することで発生します。とくに施工時の気密が不十分なケースや、防湿層の位置が誤っている場合に起こりやすいのが特徴です。

また、外壁材や断熱材の通気不足も湿気滞留を助長します。さらに昼夜の気温差や梅雨時の高湿度が重なるとリスクが高まり、注意が必要です。

冬型結露との違い

「冬型結露」は暖房された室内の湿った空気が冷えた窓や壁で水滴化する現象で、主に室内で発生します。一方で「夏型結露」は外部の湿気が原因のため壁や天井の内部結露が多く、表面に現れにくいという違いがあります。

つまり冬型は室内環境改善で対策できますが、夏型は断熱・防湿設計の見直しや施工精度が重要です。発見の遅れが構造劣化を招くため、両者の違いを理解して家づくりに反映することが求められます。

夏型結露の主な発生場所

ここでは、夏型結露が発生しやすい場所についてまとめてご紹介します。

天井

天井部分は外気と屋根裏空間との温度差が大きく、夏型結露が起こりやすい場所です。とくにグラスウール断熱材を使用している場合、湿気が内部に入り込むと乾きにくくなり、断熱性能が低下します。

放置するとカビや木材腐朽の原因になり、屋根材や構造体の寿命を縮めてしまいます。

床下

床下は外部の湿気が入り込みやすく、冷房で室内が冷えていると温度差で結露が発生します。とくに地面からの湿気がこもる場合や、通気が悪い場合は危険です。

湿った環境はシロアリやカビの温床となり構造材の劣化を早めるため、防湿シートの使用や換気対策が重要です。

壁内

壁内は天井や床下と比べると検査しづらいため、夏型結露が発生すると厄介です。外から侵入した湿気が断熱層で冷やされて水滴化し、カビや腐朽菌が発生します。

とくに防湿層の施工不良や通気不足が原因となりやすく、発見が遅れると壁材や柱の交換が必要になるケースもあります。

浴室・洗面所

浴室や洗面所は日常的に高湿度になるため、外気からの湿気と相まって夏型結露が発生しやすい場所です。

換気不足や壁内断熱の不備があると、内部の湿気が逃げずに蓄積してしまいます。放置すると壁内カビや腐朽の原因となり、健康被害や修繕費用の増大につながります。

家具裏・下

大型家具の裏や下は空気が滞留しやすく、外壁面に接している場合は夏型結露が発生しやすい環境となります。湿気がこもることでカビやダニが発生し、家具や壁紙の劣化を招きます。

とくにマンション等の高気密住宅では注意が必要で、定期的な家具移動や通気確保がおすすめです。

夏型結露の家づくり対策①躯体

ここでは、家づくりにおける夏型結露の「躯体」の対策をご紹介します。

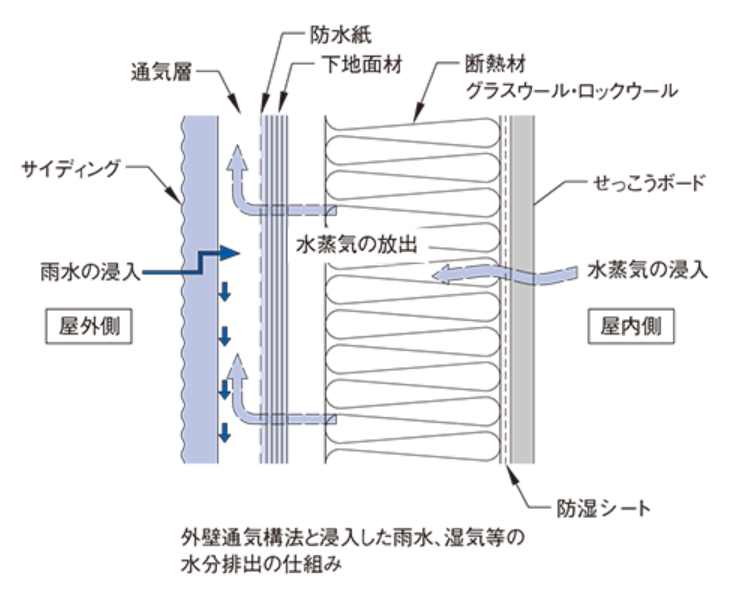

外壁通気工法を採用する

外壁通気工法とは、外壁と断熱材の間に通気層を設けて湿気や熱を効率的に逃がす工法のことを指します。これにより夏型結露の原因となる外部湿気が壁内にこもるのを防ぎ、断熱材や構造体の乾燥状態を保てるのがメリットです。

また夏場は日射で温まった外壁の熱を排出してくれるので、冷房効率向上にも寄与します。結露・カビ・腐朽リスクを大幅に低減できるため、高気密高断熱住宅ではとくに有効な対策です。

可変透湿気密シートを貼る

可変透湿気密シートとは、「冬は防湿・夏は透湿」の性質を持つシートのことを指します。これにより、一年中躯体内の湿気を適切に管理できるのが特徴です。

夏場には外部から侵入した湿気が壁内に滞留するのを防ぎ、冷房で冷えた断熱層での結露を抑制してくれます。ただし施工時にはシートの継ぎ目や貫通部の処理が重要で、わずかな隙間があると効果が半減するため、丁寧な施工管理が欠かせません。

夏型結露の家づくり対策②設備

ここでは、家づくりにおける夏型結露の「設備」の対策をご紹介します。

24時間換気を導入する

24時間換気システムとは、常時一定量の空気を屋内外で入れ替えるシステムです。これにより湿気を室内に滞留させず、夏型結露の発生リスクを抑えられます。

とくに高気密住宅では、自然換気だけでは湿気がこもりやすいため必須の対策です。給気口と排気口の配置や風量バランスを適切に設計することで、湿気だけでなく室内温度の偏りも軽減でき、冷房効率の向上やカビ・腐朽防止にもつながります。

エアコンで除湿する

エアコンの除湿運転を活用することで室内の湿度が下げられるため、夏型結露の予防になります。とくに梅雨や高温多湿の季節には、室温を大幅に下げずに湿度だけを抑えられる「弱冷房除湿」モードが有効です。

部屋全体の湿度を均一に保つことで壁内や天井、床下での結露発生を防ぎ、カビや腐朽による建材の劣化リスクを低減できます。

まとめ

夏型結露は外部の湿気と室内の冷えによって生じるため、表面に現れにくく発見が遅れがちです。そのため家づくりでは、外壁通気工法や透湿気密シートで躯体を守り、24時間換気やエアコンの除湿運転で湿気を制御することがおすすめです。

設計・施工段階での工夫と適切な設備導入により、結露やカビ・腐朽のリスクを大幅に低減し、快適で長持ちする住宅を実現しましょう。