型式適合認定とは|建築基準法やメリット・デメリットを解説

目次

トレンドワード:型式適合認定

「型式適合認定」についてピックアップします。住宅建築では、安全性や効率性を確保するために、事前に工法や部材の適合性を確認する制度が整備されています。その代表が「型式適合認定」です。

本記事では、型式適合認定の仕組みやメリット・デメリット、注意点まで詳しく解説します。具体的なハウスメーカーの一覧もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

型式適合認定とは

型式適合認定とは、標準的な仕様書で建設される住宅等の型式について、一定の建築基準に適合していることをあらかじめ審査して認定する制度のことです。主に、標準的な仕様による住宅・エレベーター・浄化槽等の型式といった分野で活用されています。

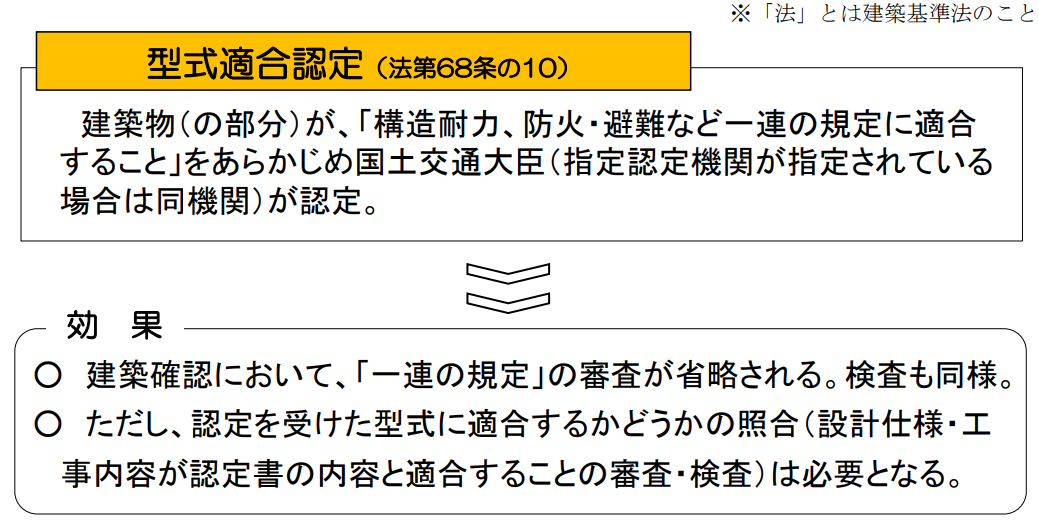

具体的には構造・防火・避難などの要件について、「型式(標準仕様)」が建築基準法に適合するか国土交通大臣または指定認定機関が審査・認定します。これにより、個別の建築確認審査・検査で認定型式への照合が省略されるなど、手続きを簡略化できます。

国土交通省|建築基準法第68条の10の定義

建築基準法第68条の10に、「型式適合認定」について記載されています。

第六十八条の十

- 1 国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令の規定(第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。

- 2 型式適合認定の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

つまり一定の規格に適合する型式の建築物(またはその部分)が事前に認定されることを「型式適合認定」と呼びます。該当型式に適合すれば、確認審査および検査での照合や審査を省略可能です。

ただし製造者には認定型式どおりに製造・施工する義務があり、違反した場合は取り消しになるケースもあります。

【参考】e-GOV|建築基準法第68条の10「型式適合認定」

型式適合認定の流れ

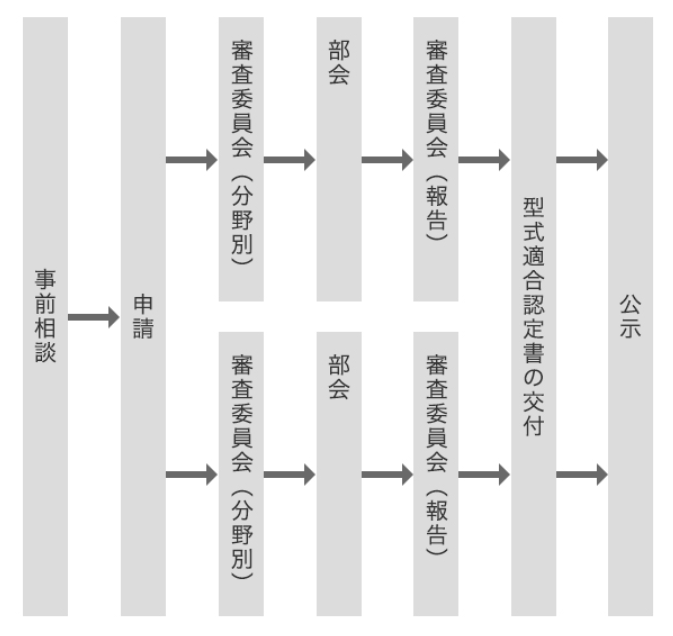

型式適合認定を受けるには、建築基準法の指定認定機関の審査を通過する必要があります。具体的な認定までの流れは、上図の通りです。

- ①事前相談

- ②申請

- ③審査委員会(分野別)

- ④部会

- ⑤審査委員会(報告)

- ⑥型式適合認定書の交付

- ⑦公示

認定機関によっては、ワンストップで認定から検査まで対応可能な場合もあります。詳しくは、国土交通省の指定機関サイトをご確認ください。

【参考】国土交通省|指定認定機関及び指定性能評価機関について

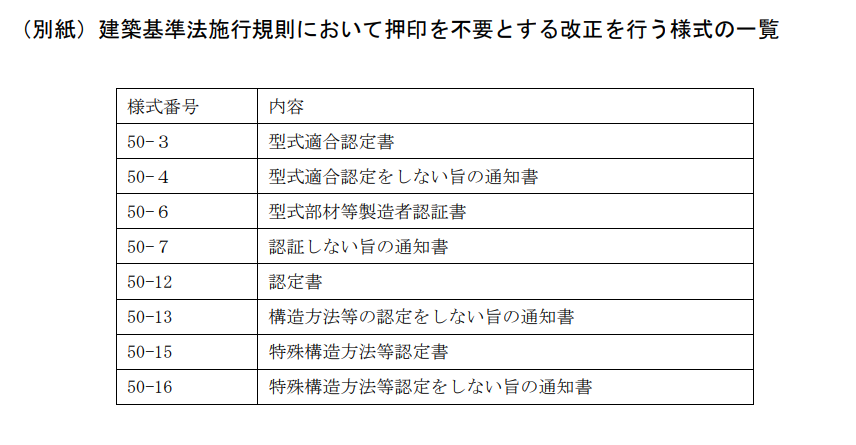

2025法改正|型式適合認定の「押印」を廃止

2025年10月1日施行予定の建築基準法施行規則改正により、型式適合認定や構造方法認定などに関する認定書・通知書の押印が不要になります。オンライン化により、建築関連手続きを簡潔にするのが狙いです。

今回、認定機関への問い合わせや公示内容・帳簿の確認で本物性を担保できると判断され、対象書類から押印欄が削除されることになりました。対象は型式適合認定書や認定書など、上表の計8種類です。これにより、住宅・建材メーカーの業務効率化がさらに進む見込みです。

型式適合認定のハウスメーカー事例一覧

ここでは、型式適合認定を受けている主なハウスメーカーをご紹介します。

積水ハウス|木造軸組みで唯一の型式認定

積水ハウスでは、独自の「シャーウッド構法」を採用しています。これは木造軸組構造をベースに、「モノコック構造」と「ラーメン構造」の⻑所を融合した構造が特徴です。

木造軸組構法で唯一、型式適合認定を取得するハイブリッド技術で、家全体の強度を確保しながら自由な家づくりを実現しています。

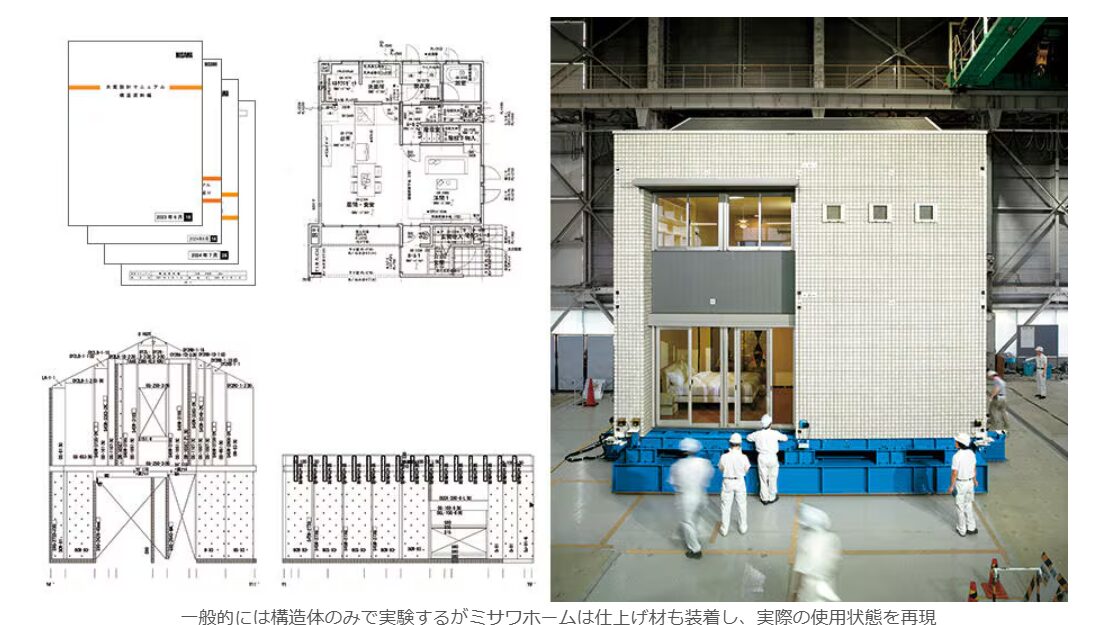

ミサワホーム|木質パネル接着工法

ミサワホームは「木質パネル接着工法」による、床面・壁面・屋根面が一体化した強固な「モノコック構造」を採用しています。独自性の高い工法のため、型式適合認定を取得して基準をクリアすることで安全性を確保しているのが特徴です。

さらにミサワホームでは、独自に構造をチェックするシステムとして「BCS(ブロック・チェック・システム)」を実施しています。具体的には各階平面図を部屋単位でいくつかのブロックに分割し、「限界耐力計算」により算出した必要壁量を、すべてのブロックで上回るように設計する仕組みです。

これにより、耐力壁の配置バランスや必要壁量の確保が実現します。ミサワホームでは、この独自の設計手法を1967年の創立時から採用しています。

型式適合認定のメリット

ここでは、型式適合認定のメリットについて解説します。

安全性を確保しやすい

型式適合認定を受けた建材や工法は、構造強度や耐火性能、耐震性能などが事前に審査・認定されています。そのため個別に安全性を確認する手間が減り、設計段階から安心して住宅建設を進められるのがメリットです。

とくに地震や台風など自然災害が多い日本では、安全性の確保がしやすくなるのは大きな魅力です。

設計費用や工期を少なくできる

認定型式を採用することで、設計図書の作成や構造計算の手間を大幅に削減できます。既に安全性や規格が確認されているため、設計の修正や追加計算も最小限で済むのが特徴です。

その結果、設計費用の削減や工期短縮が可能となり、ハウスメーカーや施主の双方にとってコスト面・時間面で効率的な建設が実現できます。

建築確認の審査が省略される

型式適合認定を受けることで、建築確認の「一連の規定」の審査が省略されます。これは検査も同様で、業務削減につながります。

ただし、認定を受けた型式に適合するかどうかの照合(設計仕様・工事内容が認定書の内容と適合することの審査・検査)は必要となるため、注意しましょう。

【参考】国土交通省|型式適合認定・型式部材等製造者認証の概要

型式適合認定のデメリット・注意点

型式適合認定にはメリットが多くありますが、いくつかのデメリットや注意点も存在します。住宅計画の際には、ぜひしっかり把握しておきましょう。

他社でのリフォームが難しくなる場合も

型式適合認定を受けた住宅は、使用する部材や工法が各ハウスメーカー独自の認定型式に基づいて設計されています。そのためリフォーム時に、認定外の部材や工法に対応できない場合があります。

とくに構造に関わる変更では再確認が必要になる場合があり、他社施工で自由に改修できないケースがあるため注意が必要です。

設計自由度が低い

認定型式を採用すると、規定された仕様や工法に従う必要があるため、間取りやデザインの自由度が制限されるのがデメリットです。

オリジナルの設計や個性的なデザインを希望する場合、認定型式から外れることで手続きが複雑になり、設計変更や追加の審査が必要になることがあります。結果として、デザインの柔軟性が制約される点に注意しましょう。

まとめ

型式適合認定は、住宅建築の安全性確保や設計・手続きの効率化に役立つ制度です。認定型式を用いることで確認申請の省略や工期短縮が可能となり、住宅メーカーや施主に大きなメリットがあります。

一方で設計自由度が制限されたり、将来的に他社によるリフォームが難しくなる場合もあります。そのため住宅計画の際は、メリットと注意点を理解した上で活用することが重要です。